润祥鉴赏:中国画派与名家欣赏 857 (京津画派 李可染 2 )

李可染的山水画将光引入画面,尤其善于表现山林晨夕间的逆光效果,使作品具有一种朦胧迷茫、流光徘徊的特色。从总体看,李可染的山水画比明清山水画更靠近了对象的感性真实,从某种意义上看减弱了意与形式趣味的独立性。

41 漓江襟江阁立轴 1977年作

42 岩泉积翠设色纸本 1977年作

本幅原藏者为著名歌唱家李双江先生直接得自可染先生本人。作于一九七七年,这一时期的可染先生,身心俱得解放,并重新开始山水画新的表现技巧与艺术语言体系的探索,逐渐开拓了李家山水雄迈的精神境界。画面布局将山体拉近,远景之山,作中景处理,房舍屋宇结构严谨而富有装饰性,使画面纯化,极富整体感。作者以浓淡之墨层层积染,使得通幅幽深静谧而又声色并茂,再施以浓丽之绿色,令整个画面弥漫着温润清新空气,望之令人豁然畅怀,仿佛身临其境,有可游可居之想。可染先生论画以为中国画高层次审美境界“不仅画所见,而且画所知、所想”,道破了古代画论“造化”与“心源”的深层关系。由此,他的山水画从“写景”跃向“造境”,更注重写心源、写大意、写山水精神!极近自然而又超乎自然,这正是此作的迷人之处,也是李家山水的魅力所在。

43 雨后斜阳图设色纸本 70年代中后期作

画面小中见大,以小观大,远近遥相呼应,用墨着色精准,精准拿捏光与影的变化,烟云缥缈之势有如幻境,但苍劲的山体迎面而来,密林浓缩为一块块焦黑的墨块,但充满了活力,一种活的气息跃然纸上。画家用沉涩的笔调一寸一寸地刻划出来,绵绵密密地深入到画面的每一个角落,在一张纸上,表现出最大最丰富的内容。近景的人变的渺小却更映衬了远山的苍浑与雄伟。

44 黄山图镜心 水墨纸本 1977年作

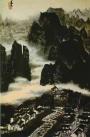

45 清漓胜境图设色纸本 1977年作

此幅《清漓胜境图》是其画漓江山水的代表作之一。青峰壁立千仞,参差错落,列布于漓江两岸,山中林木苍翠,掩映着村舍人家。江中帆影点点,顺流而下,驶向远方,远处群峰连绵不断……好一幅如诗如画的人间仙境。画中黑白色块分布之间留出的最明亮之处是穿越丛山由远而近的漓江,江水的宛转穿插将不同远近的山体间隔开来也联接起来,产生深度感和寓于清、秀、奇之中的雄浑博大之感。为群山所隔断的面积悬殊的两处水面,左右呼应,许多小帆船在江面上游戈着,使景物显得更空灵更剔透。这种画面构成是李可染后期山水画创作经常运用、不断有所新创的表现手法。李可染的学生、美术史论家万青力对这件作品的艺术成就有过很确切的评论:此图严谨工整,结构爽朗。通幅相对来说,较其它类似的构图墨色稍淡,所以见笔处清晰,线条轮廓分明,给人以清秀劲爽之感。房屋、船只画法,极为整齐精到。此图堪称是难得精品。

46 漓江雨中泛舟图

47 雨中漓江纸本设色 1977年作

《雨中漓江》那雨中胜景的温润湿意扑面而来,远山的迷蒙,是以模糊的抽象形体简率地表现出来,而竹楼、渔舟则以浓墨醒笔点出,形成强烈的视觉对比。用笔的力度和用墨的韵味为了得到充分的展示,湿笔笔线的书法性隐含在其形象特征背后,以使笔墨的独立性凸现出来。画题旨在“漓江”,不见一波,旨在“雨中”,不着一墨,但烟雨朦胧的感觉使漓江山水顿时跃然纸上。

48 水晶宫设色纸本

李可染的山水多以“积墨法”绘制而成,给人以墨渖淋漓之感。其中尤以漓江风景入画最多,那隽美的山色、美丽的湖光,可染先生用他灵动的笔法将它们一一描绘出来。此幅作品应画于二十世纪60年代前后,可染先生在画中诸山均施以淡墨,以映衬漓江山水空蒙之感,用留白法将湖光的清澈表现出来,使整个画面显得缥缈、虚幻,让观者犹如置身水晶宫中。其中那不可比拟的美带给人无限的憧憬。

此作可老一改浓墨的习惯,以淡墨出之,江南初春的风景便明丽地展现在我们的眼前,使人想起“力拔山兮气盖世”的楚项羽,也有别姬时儿女情长的一面。但这毕竟是李家的山水,用笔的朴厚、生拙、粗重还是打上了个性痕迹,画作因之秀而朴,清而厚,使它在众多的江南风光山水画中独具面目。

49 清漓帆影图立轴 设色纸本 1979年作

50 李可染作品欣赏

51 漓江边上1979年作

《漓江边上》是漓江画面的一处截景。此幅较之其他同题材作品更为大胆之处是于画面右侧作大量看似留白的漓江水景,与左侧浓墨色块形成强烈对比,将山体的深度感和博大感置于画面之外,而气势则渗入画面之中,十分独到。众多小帆船在江面上游弋,景物显得更为空灵和剔透。

52 九华山设色纸本 1979年作

70-80年代之交,山水大师李可染意识到,社会改革的外部环境,正在融入一个开放的宇宙,而自己内部的精神世界,也正在走向创新的自由。在他生命的最后极限里,第二次自我超越,第二次变法,连续推出一系列山水画旷世杰作,在20世纪中国现代画史上,立起一座跨世纪丰碑。1979年创作的这件《山岚松云》奇崛壮美,呈现在我们眼前的是第二次超越的又一峰。本幅峰峦雄奇,气象万千,笔墨气度不凡来。

此幅《黄山烟霞》创造了丰富的意境,志不在画黄山何处何景,而是写千峰竞秀,万壑藏云,墨色较重,处处见干笔,特别是云海的画法,更是体现出苍茫之气。画家的艺术个性借助于岚光水色,雾云烟霭得到更充分、自如的抒发。阳光和大气的变幻在作品中是最富于活力的因素,那浮动的、温暖的夕阳,模糊了景物轮廓的烟霞,崇山巨岭边缘上灿如金色的侧逆光;那山脚下如明镜般闪烁的水田,都直接得之于大自然,而又非对自然的简单摹拟,而是经过升华了的艺术家的心灵的创造。

山石的厚重与光的流转、云气的飘柔在对比中达到和谐,在统一中形成对照。正如画家经常提到的李邕(麓山寺碑)中的名句法“川浮而动,岳镇而安”,它体现着大自然的运动规律和艺术的辨证法,也由此而奠立了李可染山水画艺术既沉雄厚重又灵动、富于生命活力的特色。

53 高岩晨岚设色纸本 1982年作

李可染的这幅山水画一扫凄迷云间派之朦胧,成功地描绘了一幅高山晴岚的迷人景象,令人耳目一新。图中峰峦高耸,山峰墨色点染浓密而厚重,山涧溪流潺潺,房舍隐现,诗情画意尽显其中。画家有不少山水,花鸟画传世,但其中平生最擅长的是山水。此图是他山水画中的典型样式,描绘山峦野景。近景,一处溪流,杂树枝叶茂密。远景高山矗立,状若卧虎,气势磅礴。山间描绘白雾缭绕,云蒸霞蔚,从上至下,贯穿画面。整幅画面山严凸起,灌木丛生,芳草簇簇,瑟瑟有声。山石树木的笔墨浓润,比较放纵随意,墨色层层加重,黑而晶莹,并富有层次感。全图笔势苍劲,墨色浓重,光感强烈,层次分明,水墨蓊郁,能够将深山巨壑幽邃之致渲染于纸上。

54 千岩万壑设色纸本 1982年作

1982年创作的《千岩万壑竞秀藏云图》(96.5×128厘米),奇崛壮美,呈现在我们眼前的是第二次超越的又一峰。此图容涵的壮美元素,顶天立地的构图。笔墨气度,涵盖天地。对立统一的美之律,贯穿画面。对立统一的美之律,不但体现在他的壮美瑰丽的山水画中,也表现在他的美学理论思考之中。诸如传承与创新,自然美与艺术美,雄伟与洒脱,厚重与空灵,依照对立统一的美之律,不偏执一端,不顾此失彼。在基本功与创造的关系上,则欲活先板,欲简先繁,欲虚先实,欲单纯先丰富,欲自由先绳之以规矩等等,以有法求无法,以期达到“随心所欲不逾矩”的至高境界,也就是通常所说的“化境”。

其一,黄山烟岚以千峰万壑为主体的视觉图式,是李派山水“积墨法”与“素描体面造型法”完美融合的图式,也是成功把握自然造化总体气象的经典图式。这种图式的高度整体性和丰富多变的空间层次感,成为李派山水沉雄厚重的基调,其中又间以深秀灵动的和声。其二,李可染晚年书法艺术的成熟,个性化的遒劲用笔,强化了松、云、近峰、远山结体造型的力度美、金石美。其三,可染先生“七十岁总结”以后,越来越爱好用浓墨。言浓墨“光清而石浮,湛湛如小儿目睛,乃为佳也。”可染先生所用之浓墨,湛湛灵动,光清而感人。

55 翠溪人家1986年作

此幅《翠溪人家》图轴创作于1986年,这个时期是“李派山水”风格的成熟期。李可染的山水画风格,看似从一九七二年忽然走进成熟,其实则不然,这是他半个多世纪以来,对艺术长期探索、实践的结果,虽然李可染曾在文革中被剥夺了画笔达六年之久,但这并没有阻止他在艺术上的成功,这位大器晚成的艺术家,最终将新中国山水画推入另一个高潮。

缓缓打开卷轴,浮现在眼前的是一片厚重而又光亮的人间美景,画面中弥漫的清苍之气,深厚而空灵。一抹雨水洗涤过的清香扑鼻而来,夹杂着浓浓湿气,江南气候的特点显然已让人知晓。画面中央被一条悠远的小溪分开,两边是润翠的树,数十户人家,一带着斗笠的行人徒步走在小桥上,画意幽静,水流潺潺,人缓缓行走,有动,有静,不板不滞,宛如一曲清唱响彻林间……

56 夏山滴翠图1986年作

57 万木葱中见人家1986年作

80年代是李可染绘画艺术的一个新的阶段,这个时候的作品已脱出实景,更重写意,笔墨混成,达到从心所欲不逾矩的境界。《万木葱中见人家》便完成于这个时期。作为李可染“密林烟树”系列作品中的经典之作,把中国水墨的艺术表现力推到了一个新的高度和难度。

这幅《万木葱中见人家》,以泼墨作底,先画出“湿云常带雨”的灵动墨韵,再以积墨很沉实地加厚林木的暗处,使画面更趋幽邃。特别是以多层淡墨积盖部分树木的高光,使之掩映于林荫深处,山林呈现出无尽的层次,深不可测,似有似无的云烟自密树中隐隐升起,这既丰富了中间灰色调的层次,同时又保证了全画素描调子的统一性,使画面不至于太花。李可染是中国山水画家中第一个自觉地从素描调子来整合画面统一性的画家。他学过油画,也刻过木刻,对素描下过很大力气。如何在光影明昧中巧妙把握素描调性的统一成为我们面对李可染逆光山水首要关注的点。

58 千岩万壑

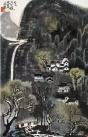

59 山村飞瀑图设色纸本

此画描绘的是雨后山村飞瀑鸣泉的常见之景。画家运用大片湿墨和淡墨,以泼墨和积墨为主表现山林,山坡上的民居和瀑布以留白表现,以墨与色的明暗变化交待出空间层次,使空间由远及近逐步推进。近景的树木带有一种逆光的效果,树梢闪动着莹绿的光晕。砖拱石桥是画面唯一的暖色,桥下的黑色岩石和明亮的溪流又与远处的山林瀑布相映,使画面统一在深邃宁静的意境中,仿佛能够在空蒙的深山中听到泉水的叮咚声。整幅既有气势,亦有情景,笔墨厚重而通透,当为精品之作。

60 雨后夕阳图设色纸本 1987年作

61 满山青翠拥山堂设色纸本 1987年作

此图是李可染先生晚年墨笔山水的代表作品,整体画风凝重坚实,用笔力如金刚杵,这是他从魏碑汉隶篆书的书法金石意趣中融入于画面的结果。此画中的山峰用笔沉实凝重,这种笔墨韵味与他的崇高壮美的风格美学追求相一致。然而,凝重并不呆滞死板,笔下有如龙蛇游走之势,可见李可染学习齐白石、黄宾虹二师又能自成机杼。李可染先生勤于实地写生,行程数十万里,画稿数百幅,借鉴西方绘画明暗光影处理方法,融合中国传统绘画笔墨技巧,讲究“积点成线”,如沙漏痕,强调笔势稳、准、狠,取得了杰出的艺术成就。作品意境开阔,笔墨浑厚,气韵灵动,格调厚重质朴,博大沉雄。画面整体透露凝重墨气,只有房舍、水瀑、山路留白,是李可染先生晚年山水画典型样式。

62 烟江夕照图设色纸本 1987年作

《烟江夕照图》,山骨水韵,达到“力”、“势”、“气”完美统一,笔墨间暗含书法风神。兼得汉碑之沉雄博大;魏晋之逸宕飞动,所谓“金铁烟云”是也。铸就雄浑、坚实、凝重、幽冥的个性风范。

63 欲雨欲晴设色纸本 1988年作

64 密林烟树设色纸本 1988年作

1988年,是李可染巅峰时期的作品。,只见墨渖淋漓气象万千,以浓淡深浅的墨色点染出空间感,殊为难得。此幅画构图上最大的特征是整体感很强,远远看去,他画中的形象是连结在一起的,大面积的山峰、树林往往统一在较暗的调子之中,较小面积则统一在灰色的调子之中,而最小的面积则统一在白色的调子之中(在多种的情况下,往往是流水飞瀑),造成整幅画面调性深重,但黑、灰、白三种色调对比强烈,形成黑中透亮的效果。实际上他的这种处理,是参考林布兰特油画的明暗处理方法的。

65 雨后图设色纸本 1988年作

66 山水清音设色纸本 1988年作

本幅所写乃峨嵋山胜景之一的清音阁。一九五六年,可染先生将清音阁纳入画图中,这应是他首次以此为画题,该画采局部特写,焦点置于阁下的牛心石。本幅写于一九八八年端阳,题谓「昔年曾在此写生」,即指一九五六年之行所作。其画面丰富,布局十分严谨规整、楼阁、凉亭、上下两道曲桥以至左右两条流泻的白练等环节均层层相扣,安排紧凑,位置经营互起呼应而有机地连接一体。画家在同年另幅题曰「余昔年游峨嵋,井岗、富春诸山,见万木葱茏,不见土石,因创此密林烟树画法,前人未之见也。」注重整体效果,但又忽略局部细节的精微刻划,画中所显正是横云岭外千重树,流水声中一两家之意境!李可染的构图严谨,重视大块面关系的安排,形成了整体感强,以及黑、白、灰三种色调鲜明的特点;而且,他在块面之中,追求透明、多层次,和丰富的笔触所交织的纹理,即在每一基本色区之内,又包含著繁杂的色调对比变化。实际上,可染师是在追求油画透明的画法。

67 水边人家设色纸本戊辰(1988年)作

这幅作品整个画面的开合,其中包含着虚实、黑白关系的处理。黑白关系的成功处理,是李家山水的一个重要特点。可染师的作品在黑白关系上的处理微妙,富有弹性,在深厚之中,令人感到一种氤氲之气在回环周流,它以一种诗意的氛围诱导观众进入绘画的境界之中。

68 桃花烟雨设色纸本 1989年作

69 乱山丛中百丈泉设色纸本 1989年作

此幅作于1989年,为李可染晚年积墨山水的精品,视其为集画家一生艺术探索成就的经典之作亦不为过。可染自题:“以重墨信手涂抹,竟别有意趣”,看似闲庭信步,实为笔墨已臻化境。画面中夕阳下的层层群山,光影、明暗、虚实的处理极尽心思而不露痕迹,笔墨厚重而毫无凝滞。向光处施以赭石,色墨融为一体,益显通透。重墨写就的群山中,一条瀑布直下涧底,观者仿佛可以看到激起的水雾,听到飞流直下的轰鸣。画家精心“挤”出的这条瀑布是整幅作品最亮丽的部分,一下点活了整个画面,让画面富有动感和生气。

70 巍巍万重山设色纸本 1989年作

苍茫天地间,巍巍万重山。李可染在他生命的最后一年依然用雄浑有力的纪念丰碑式的作品来表达他对中华大地的热爱。画家透过连绵的山峦、松林和穿插其间的人物来营造视觉上的强烈反差,又透过光线的投射来塑造山体的质感和画面丰富的层次,用李氏笔墨的厚重和精微凸显出“巍巍”、“雄立”的取意所在。

71 雁荡山66.1cm×43.5cm

创作于1963年的《雁荡山》,是他独创“黑山水”的探索,是李家画风开拓期的重要作品之一。

72 雁荡山百岗尖

73 秋山一瞥立轴

74 德国森林古堡镜心1957年作

75 鲁迅故居百草园

76 西湖西泠印社

77 夕阳中的重庆山城

78 李可染作品欣赏