润祥鉴赏:中国画派与名家欣赏 467 (海上画派 林风眠11 风景)

2016-06-23 13:26:27

林风眠是广东梅县人,原名凤鸣,出生于1900年。早年赴法国勤工俭学,先在第戎美术学院,后又来到巴黎高等美术学院学习绘画。20年代,年仅25岁的林风眠出任国立北平艺专的校长。1928年又在杭州创办国立艺术院,出任校长。

林风眠是享誉国际的艺术大师,他的中西融合作品得到了国际上广泛认可,并在中国美术史上有着很高的地位,如果说张大千是传统派的杰出代表,齐白石是民间派杰出代表,那么,林风眠就是海归派的杰出代表。

他以擅长国画传统笔墨而闻名。广泛吸取民间艺术的滋养,同时运用了西洋画的光感、质感、色彩、结构等各方面的表现,使中西艺术之间得以取长补短,合而为一,创造出植根於传统,既有时代气息又有民族特徵,色彩丰富协调又墨韵生动的艺术风格。多用浓墨,色彩浓丽,突显出视觉上的新鲜感和质感,摆脱了传统水墨画的表现公式。

作品具有很强的表现主义色彩,从中透出特有的一种孤寂、空漠的情调,一种平和而含蓄的美。作品既有较强的色彩感,又显得色调和谐、沉稳。林风眠在晚年中除了他所一贯表现出的幽雅清丽、诗情画意般的"风眠"体外,还有一些探索着"想再变一变"的画风。这些作品直接表达出作者对人生苦难、善恶冲突的思索。

风景是林风眠跳脱传统山水画、翻出新境的重大成就,他认为水墨依靠浓淡干湿的变化可以具有很强的表现力,但对于光影的传达却比较苍白,如果能引入丰富的色彩,将会为画面带来更大的可塑性和更多的可能性。林风眠彩墨风景佳作,充分展现出他调和中西、翻出新境的艺术成就。

秋天萧瑟而艳丽,人们可以从落叶引出悲哀,也可以由挺拔的枝感受到力量。明媚的春光沐浴着大地,春天给人们生命与希望。作品用浓墨,色彩浓丽,突显出视觉上的新鲜感和质感,摆脱了传统水墨画的表现公式。既有时代气息又有民族特徵,色彩丰富协调又墨韵生动的艺术风格。画幅突出了色彩与光特别是橘黄等亮色的主导作用而逐渐弱化了墨色和绿色。

《荷塘》用油画所有的透视法、光影法来表现荷叶的阴晴向背、荷花的浓淡新老。甚至是把荷花安排成一个一个的点,并不遵循一定之规、一定之法,而颜色也因为透视或光线的关系而变化。与黄绿、嫩绿、深绿的荷叶相映衬的是纯白色的荷花,松松散散地分布于画幅的各个角落,但似乎每个花瓣都有光影的变化。散点似的荷花荷叶,实际上即是他对故乡星星点点的记忆,对那个平静的、恬淡的世外桃源般的故乡的割舍不了的情怀。蛰居香港,离故园不远,因此心绪宁静如荷塘中荷叶的轻举;对亲情的思念,温馨而婉转,正如纯洁的荷花,静静绽放;而思亲而不可得见的无奈和烦恼,又正如荷塘中丛生的杂草,剪不断理还乱。

《秋艳》不是秋景山水,而是平原上的秋色风景。河边有一排高大的乔木,树上的黄叶和红叶在夕阳的照射下显得十分辉煌。暮色开始降临,逆光的树干、屋顶、河岸冥冥欲黑,恰与那灿烂余辉中的金红色的叶子形成强烈对比。墨与纯朱砂、纯中黄的对比,不仅比出了艳,也比出了浓厚的雄浑,让人感到喜悦和力量。近处的倒影也在深沉的暖色调中闪闪发光,给壮丽的画面增加了几分活泼神秘的色彩

。

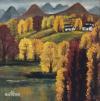

我们看到《江南秋》:此幅更突出了色彩与光特别是橘黄等亮色的主导作用而逐渐弱化了墨色和绿色。画面强烈的色彩对比;背光的浓重的大山与受光的鲜艳红叶的对比,黑树干与金黄、中黄、柠檬黄树叶的对比,红叶与黄、红、绿叶的对比,黑瓦与白墙的对比。这种对比把最亮的黄色、橘黄色突出出来,呈现秋光的明媚,色彩的明艳对比,刻画那些明亮之後的含蓄,单纯之後的丰富。而水面的倒影、树叶的逆光、山景的晴晦,空间感与空气感,都在这种对比中表达出来。

《秋景》是林风眠秋日风景系列中的精品。画面采用他这一阶段作品中常用的构图,中景为八棵参天巨树,错落掩映,树叶浓烈的色彩斑斓无比,形成明快的节奏。黝黑的树干蜿蜒直上,与远处青黑色层叠的远山相呼应,让画面整体色彩又沉静了下来。而近景明澈的倒影、白墙民居;远景烟岚浮动的山峦,都为画面增添了耐人寻味的细节,也显示出画家表现光影的卓越技巧。

纸本彩墨《捕鱼》画面以淡灰色的色调描绘捕鱼的渔民,他们或拉或提,全神贯注,网中的鱼银光闪闪,给艰辛劳苦的渔民带来了生活的希望,,而图画右上角的妇人正关注着捕鱼进程,远处还有二艘正在行驶的渔船.那银光闪闪的鱼儿是渔民们劳动的结晶,也是他们生活的希望.那位妇人是否会做全鱼餐来庆祝这次辛苦的劳动呢?该图总体色彩灰暗,但银光闪闪的鱼儿却让人眼界豁然开朗.人物线条简单有力,笔触很有风味.构图上,人物占满了画面的右半边,但整体却和谐有力。

《民间》这是林风眠回国后的第一件作品,被认为是林风眠"走上街头"画风的代表作,其仍受表现主义风格影响尤为显著。画面显得迫塞、压抑,两个面容窘困的农民在画面的右下角面对地摊显得一筹莫展,其余画面则是同样愁苦的人群,将当时社会民众之态跃然表现在画面上。

《人类的痛苦》这幅画的创作动机源于同乡好友熊君锐被枪杀于广州中山大学,画面的线条粗犷有力,在用灰黑色的背景衬托出几个扭曲强烈,情绪痛苦的人体,把痛苦的内心心灵渲染的无以复加。当时蒋介石看到这幅画时曾说:"青天白日之下,那有这么多的痛苦!"而戴季陶看了这幅画后则横加指责杭州艺专的画在人的心灵方面杀人放火,引人到十八层地狱。

纸本彩墨《渔》此幅作品是林风眠刚从艺专领导位置退隐下来在重庆嘉陵江畔生活时所画的一系列反映当地人民日常生活的组画之一,画面开始重视线条的运用,造型则变形求韵,显得既有中国传统民间美术的质朴感,又有一定西方现代艺术的表现形式美感。这是林风眠作品一贯的风格。

纸本彩墨《渔舟》:孤零零泊于岸边的渔舟上的渔人背影、临水而立的渔鹰、远处的几抹烟岚使人顿生寂寞、凄凉、哀怨之感。林风眠不厌其烦地反复画这类带着悲剧审美情趣的题材以浇胸中块垒,并使人觉得疲惫受伤的灵魂可以在其中歇息。这和他坎坷的人生经历有关。

设色纸本《山村》是罕见的林风眠大幅油画作品,它描绘的是画家的家乡———广东梅江边上的一个小村:一带远山下如茵的绿草、绚烂的秋树、简朴的民居、蜿蜒的小溪以及漂浮在山间的片片浮云。它与画家所有的风景画一样,似乎能像抒情诗一样让人从中嗅到和感觉到花的芳香、草的清新、风的轻拂和水的澄澈。

纸本彩墨《松林》大师林风眠采用传统平远法构图,显现出沉静、悠远和平和的情调,通过景物的描绘,画家表现出平远空间中直线、斜线、弧线和圆形,以及动势和色彩变化,为平衡和安定的平远构图空间,增添了画面力的美感和生命的活力。

林风眠 1950年代初期 松林樵夫图 此幅作品最为成功的是色墨表现的运用,其近处浓密的树木,与远处舒缓的山影,形成了墨色虚实浓淡对比的空间,其间恰似云雾缭绕的手法,及画面右下方樵夫行走间的动态,增添画面的远近空间,显示了墨中加色的手法特点,根据画面的需要和光色的冷暖、远近关系,用调入绿色颜色的墨进行描绘,其中墨色的变化;一是表现空间的远近层次,二是在浓淡的变化中呈现一种节奏的变化。墨色较重的部分位于近景与远景,中景趋向平淡模糊,产生生动的墨色布局的节奏和变化,形成了视觉张力。

《绿柳》描绘的是林风眠记忆里的西湖风光。柳树新绿的色调令人心怡。画家用了近似水彩的表现手法,将随风轻轻摆动的柳条当做一个整体来描绘,形成了如轻纱、薄雾、蝉翼般的效果,柳叶与树干、清淡的远天白云与近景斑驳的倒影、堤岸等,构成虚与实、轻与重的视觉对比,使画面颇耐咀嚼。

秋鹜与渔船是林风眠在1950年代就开始反复表现的主题,一样也来自于对杭州的回忆。在林风眠看来,飞鸟、沙洲、渔船等是传统水墨的重要意象,因此在创作中的交集会很多,展开对话的可能也更大。值得注意的是,在这幅《河畔》中,林风眠虽然运用笔墨,却刻意回避传统书法式的线条表现,不忌讳重复,而追求一种节奏感和装饰感。在他的作品中,墨也是色彩中的重要元素,与蓝、褐等色共同传达傍晚天光渐暗时的萧索清冷。

总体而言,林风眠的风景创作不是来自对景写生,这一点从秋景系列、西湖系列、鹜鸟渔船系列已可看出,他比较重视在创作过程中融合中西,开创个人的图示,并表达当时的心境。在1950年代离开杭州之后,林风眠画中的用色方式日趋完善,他独到的彩墨画风格也已经完成。

林风眠是享誉国际的艺术大师,他的中西融合作品得到了国际上广泛认可,并在中国美术史上有着很高的地位,如果说张大千是传统派的杰出代表,齐白石是民间派杰出代表,那么,林风眠就是海归派的杰出代表。

他以擅长国画传统笔墨而闻名。广泛吸取民间艺术的滋养,同时运用了西洋画的光感、质感、色彩、结构等各方面的表现,使中西艺术之间得以取长补短,合而为一,创造出植根於传统,既有时代气息又有民族特徵,色彩丰富协调又墨韵生动的艺术风格。多用浓墨,色彩浓丽,突显出视觉上的新鲜感和质感,摆脱了传统水墨画的表现公式。

作品具有很强的表现主义色彩,从中透出特有的一种孤寂、空漠的情调,一种平和而含蓄的美。作品既有较强的色彩感,又显得色调和谐、沉稳。林风眠在晚年中除了他所一贯表现出的幽雅清丽、诗情画意般的"风眠"体外,还有一些探索着"想再变一变"的画风。这些作品直接表达出作者对人生苦难、善恶冲突的思索。

风景是林风眠跳脱传统山水画、翻出新境的重大成就,他认为水墨依靠浓淡干湿的变化可以具有很强的表现力,但对于光影的传达却比较苍白,如果能引入丰富的色彩,将会为画面带来更大的可塑性和更多的可能性。林风眠彩墨风景佳作,充分展现出他调和中西、翻出新境的艺术成就。

秋天萧瑟而艳丽,人们可以从落叶引出悲哀,也可以由挺拔的枝感受到力量。明媚的春光沐浴着大地,春天给人们生命与希望。作品用浓墨,色彩浓丽,突显出视觉上的新鲜感和质感,摆脱了传统水墨画的表现公式。既有时代气息又有民族特徵,色彩丰富协调又墨韵生动的艺术风格。画幅突出了色彩与光特别是橘黄等亮色的主导作用而逐渐弱化了墨色和绿色。

《荷塘》用油画所有的透视法、光影法来表现荷叶的阴晴向背、荷花的浓淡新老。甚至是把荷花安排成一个一个的点,并不遵循一定之规、一定之法,而颜色也因为透视或光线的关系而变化。与黄绿、嫩绿、深绿的荷叶相映衬的是纯白色的荷花,松松散散地分布于画幅的各个角落,但似乎每个花瓣都有光影的变化。散点似的荷花荷叶,实际上即是他对故乡星星点点的记忆,对那个平静的、恬淡的世外桃源般的故乡的割舍不了的情怀。蛰居香港,离故园不远,因此心绪宁静如荷塘中荷叶的轻举;对亲情的思念,温馨而婉转,正如纯洁的荷花,静静绽放;而思亲而不可得见的无奈和烦恼,又正如荷塘中丛生的杂草,剪不断理还乱。

《秋艳》不是秋景山水,而是平原上的秋色风景。河边有一排高大的乔木,树上的黄叶和红叶在夕阳的照射下显得十分辉煌。暮色开始降临,逆光的树干、屋顶、河岸冥冥欲黑,恰与那灿烂余辉中的金红色的叶子形成强烈对比。墨与纯朱砂、纯中黄的对比,不仅比出了艳,也比出了浓厚的雄浑,让人感到喜悦和力量。近处的倒影也在深沉的暖色调中闪闪发光,给壮丽的画面增加了几分活泼神秘的色彩

。

我们看到《江南秋》:此幅更突出了色彩与光特别是橘黄等亮色的主导作用而逐渐弱化了墨色和绿色。画面强烈的色彩对比;背光的浓重的大山与受光的鲜艳红叶的对比,黑树干与金黄、中黄、柠檬黄树叶的对比,红叶与黄、红、绿叶的对比,黑瓦与白墙的对比。这种对比把最亮的黄色、橘黄色突出出来,呈现秋光的明媚,色彩的明艳对比,刻画那些明亮之後的含蓄,单纯之後的丰富。而水面的倒影、树叶的逆光、山景的晴晦,空间感与空气感,都在这种对比中表达出来。

《秋景》是林风眠秋日风景系列中的精品。画面采用他这一阶段作品中常用的构图,中景为八棵参天巨树,错落掩映,树叶浓烈的色彩斑斓无比,形成明快的节奏。黝黑的树干蜿蜒直上,与远处青黑色层叠的远山相呼应,让画面整体色彩又沉静了下来。而近景明澈的倒影、白墙民居;远景烟岚浮动的山峦,都为画面增添了耐人寻味的细节,也显示出画家表现光影的卓越技巧。

纸本彩墨《捕鱼》画面以淡灰色的色调描绘捕鱼的渔民,他们或拉或提,全神贯注,网中的鱼银光闪闪,给艰辛劳苦的渔民带来了生活的希望,,而图画右上角的妇人正关注着捕鱼进程,远处还有二艘正在行驶的渔船.那银光闪闪的鱼儿是渔民们劳动的结晶,也是他们生活的希望.那位妇人是否会做全鱼餐来庆祝这次辛苦的劳动呢?该图总体色彩灰暗,但银光闪闪的鱼儿却让人眼界豁然开朗.人物线条简单有力,笔触很有风味.构图上,人物占满了画面的右半边,但整体却和谐有力。

《民间》这是林风眠回国后的第一件作品,被认为是林风眠"走上街头"画风的代表作,其仍受表现主义风格影响尤为显著。画面显得迫塞、压抑,两个面容窘困的农民在画面的右下角面对地摊显得一筹莫展,其余画面则是同样愁苦的人群,将当时社会民众之态跃然表现在画面上。

《人类的痛苦》这幅画的创作动机源于同乡好友熊君锐被枪杀于广州中山大学,画面的线条粗犷有力,在用灰黑色的背景衬托出几个扭曲强烈,情绪痛苦的人体,把痛苦的内心心灵渲染的无以复加。当时蒋介石看到这幅画时曾说:"青天白日之下,那有这么多的痛苦!"而戴季陶看了这幅画后则横加指责杭州艺专的画在人的心灵方面杀人放火,引人到十八层地狱。

纸本彩墨《渔》此幅作品是林风眠刚从艺专领导位置退隐下来在重庆嘉陵江畔生活时所画的一系列反映当地人民日常生活的组画之一,画面开始重视线条的运用,造型则变形求韵,显得既有中国传统民间美术的质朴感,又有一定西方现代艺术的表现形式美感。这是林风眠作品一贯的风格。

纸本彩墨《渔舟》:孤零零泊于岸边的渔舟上的渔人背影、临水而立的渔鹰、远处的几抹烟岚使人顿生寂寞、凄凉、哀怨之感。林风眠不厌其烦地反复画这类带着悲剧审美情趣的题材以浇胸中块垒,并使人觉得疲惫受伤的灵魂可以在其中歇息。这和他坎坷的人生经历有关。

设色纸本《山村》是罕见的林风眠大幅油画作品,它描绘的是画家的家乡———广东梅江边上的一个小村:一带远山下如茵的绿草、绚烂的秋树、简朴的民居、蜿蜒的小溪以及漂浮在山间的片片浮云。它与画家所有的风景画一样,似乎能像抒情诗一样让人从中嗅到和感觉到花的芳香、草的清新、风的轻拂和水的澄澈。

纸本彩墨《松林》大师林风眠采用传统平远法构图,显现出沉静、悠远和平和的情调,通过景物的描绘,画家表现出平远空间中直线、斜线、弧线和圆形,以及动势和色彩变化,为平衡和安定的平远构图空间,增添了画面力的美感和生命的活力。

林风眠 1950年代初期 松林樵夫图 此幅作品最为成功的是色墨表现的运用,其近处浓密的树木,与远处舒缓的山影,形成了墨色虚实浓淡对比的空间,其间恰似云雾缭绕的手法,及画面右下方樵夫行走间的动态,增添画面的远近空间,显示了墨中加色的手法特点,根据画面的需要和光色的冷暖、远近关系,用调入绿色颜色的墨进行描绘,其中墨色的变化;一是表现空间的远近层次,二是在浓淡的变化中呈现一种节奏的变化。墨色较重的部分位于近景与远景,中景趋向平淡模糊,产生生动的墨色布局的节奏和变化,形成了视觉张力。

《绿柳》描绘的是林风眠记忆里的西湖风光。柳树新绿的色调令人心怡。画家用了近似水彩的表现手法,将随风轻轻摆动的柳条当做一个整体来描绘,形成了如轻纱、薄雾、蝉翼般的效果,柳叶与树干、清淡的远天白云与近景斑驳的倒影、堤岸等,构成虚与实、轻与重的视觉对比,使画面颇耐咀嚼。

秋鹜与渔船是林风眠在1950年代就开始反复表现的主题,一样也来自于对杭州的回忆。在林风眠看来,飞鸟、沙洲、渔船等是传统水墨的重要意象,因此在创作中的交集会很多,展开对话的可能也更大。值得注意的是,在这幅《河畔》中,林风眠虽然运用笔墨,却刻意回避传统书法式的线条表现,不忌讳重复,而追求一种节奏感和装饰感。在他的作品中,墨也是色彩中的重要元素,与蓝、褐等色共同传达傍晚天光渐暗时的萧索清冷。

总体而言,林风眠的风景创作不是来自对景写生,这一点从秋景系列、西湖系列、鹜鸟渔船系列已可看出,他比较重视在创作过程中融合中西,开创个人的图示,并表达当时的心境。在1950年代离开杭州之后,林风眠画中的用色方式日趋完善,他独到的彩墨画风格也已经完成。