润祥鉴赏:中国画派与名家欣赏 529 (海上画派 张大千人物 36)

张大千(1899~1983年),四川内江人。原名张正权,又名爰,字季爰,号大千,别号大千居士。张大千是二十世纪中国画坛最具传奇色彩的国画大师,绘画、书法、篆刻、诗词都无所不通。早期专心研习古人书画,特别在山水画方面卓有成就。后旅居海外,画风工写结合,重彩、水墨融为一体,尤其是泼墨与泼彩,开创了新的艺术风格。

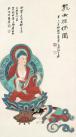

1 龙女礼佛图 设色纸本 1941年作题识:龙女礼佛图。辛巳八月,仿龙眠居士笔。蜀郡张大千爰。谷声道兄成都书来索画,寄此以为贲园供养。弟张爰,时在敦煌莫高窟。钤印:张爰、大千居士、张爰之印、大千

1938年张大千冒死逃脱了日寇魔掌,由北平沦陷区辗转来到大后方成都,多是借住朋友家,尤其是其挚友、著名藏书家严谷声。严谷声,陕西渭南人,原名式海,系客居成都的藏书家严岳莲(字雁峰、别号贲园居士)之后,为人敦厚,性情豪爽,他于三十年代初在北京经学者兼藏书家傅增湘(四川江安人)的介绍,与大千结识,言谈投机。此次张大千回到成都,严谷声自是十分欢喜,张大千亦以名为贲园的严宅为基地,游览风景秀丽的名胜,四处交友,开始了他在成都的长期生活。这段期间便是受了严谷声和马彦文的影响有敦煌之行。

龙女礼佛图,此一题材张大千画过几回,题识皆作于1948年,本幅作于1941年正是敦煌临摹壁画期间,想必是最早的作品了。上款“谷声”,即书画收藏家严谷声。

2 龙女礼佛图 立轴 设色纸本

签条:大千居士近作《龙女礼佛图》,仿炖煌锌壁画唐人笔法。徐雯波女士鉴藏印:徐嫔、鸿嫔掌记

《龙女礼佛图》临自敦煌莫高窟唐人壁画,无款无印,除了张大千自题的签条书明唐人笔法外,更可从人物的壮美造型,和“爪甲退入指肉之内”来推断其欲临摹画作的时代。并从其示李霖灿的十四幅敦煌手相中,可以看到对于各朝代的画法断代,是以壁画实物归纳来分类的,其条理井然,一看便能明了,画作符合人手结构,大千先生观察用心之细微,令人折服。

3 龙女礼佛图 立轴 设色纸本

签条:大千居士近作《龙女礼佛图》,仿敦煌壁画唐人笔法。徐雯波女士鉴藏印:徐嫔、鸿嫔掌记

《龙女礼佛》乃张大千临自唐代敦煌壁画,典出法华经提婆品,述龙女向佛敬献宝珠,后变为男子,具菩萨行的故事。曾见有张大千同一画题的作品三张,繁简虽有不同,但都精心描绘,重彩敷色。除本幅外,另两件均绘于1948年,一幅赠送张群作为六十岁生日贺礼(现藏于台北故宫博物院),另一幅曾参加同年在上海举办的张大千画展。此幅绘一佛二胁侍菩萨,龙女参拜于下,无论是背光、衣纹、发式、色彩,均较贺赠张群的另一幅丰富,面部未点睛,但已完成五官轮廓的最后一道描线,色彩鲜丽工致,确属已绘制完成的精心之作,与另外两幅同一题材的画作相比较,更接近现代敦煌壁画的面貌。

远赴敦煌临摹壁画,是张大千一生最特殊的经历,也是他画艺脱胎换骨的重要因素。其最大宗约两百件摹本,现藏于四川博物馆,其中有不少淡墨勾勒五官轮廓但未点睛的作品,如该馆所藏的《观无量寿经变相图》画幅逾八平米,场面盛大,色彩华丽,极尽精工细写之能事,与敦煌莫高窟一七二窟南壁的盛唐原迹相比对,发现壁画肤色系以银朱加粉着色,年代久远后氧化为黑褐色,原有面部线条已难以分辨,所以摹本仅以淡墨勾勒五官而未点睛,以示存真。四川博物馆所藏张大千摹《西魏报恩经比丘故事图卷》、《晚唐牢度叉斗圣经变相图》等巨幅作品,均属此类情形。张大千曾在《谈敦煌壁画》一文中,明确指出敦煌壁画最后的描线,是其关键技法。

4 佛像 立轴 纸本 1944年作

5 龙女礼佛图 立轴 纸本 1944年作

款识:(1)龙女礼佛图。甲申秋,大千居士背临并记。(2)子才仁兄老夫人伉俪供养,张爰敬造。钤印:张爰之印、大千、张爰印信、除一切苦厄

《龙女礼佛图》以李公麟笔法为主,自题曰是背临之作。画中龙女的虔诚,佛的安祥得到了生动的再现。画中古雅流畅的线条,丝丝入扣的人物服饰及扎实的功力不可多得;而其学自敦煌,善用青绿朱砂重彩的技法,使画面艳丽却又沉着,又是其一绝。

6 龙女礼佛 水墨纸本 1945年作

款识∶(1)龙女礼佛图。乙酉年嘉平月,蜀郡清信弟子张大千敬造。(2)尔时,龙女有一宝珠,价值三千大千世界,持以上佛,佛即受之,龙女谓智积菩萨尊者,献宝珠,世尊纳受,是事疾否?答言:甚疾,女言:以汝神力,观我成佛,复速于此。法华经。钤印∶张爰之印(白)、大千(朱)、大千居士(朱)

7 龙女礼佛 水墨纸本 1945年作

款识∶(1)龙女礼佛图。乙酉年嘉平月,蜀郡清信弟子张大千敬造。(2)尔时,龙女有一宝珠,价值三千大千世界,持以上佛,佛即受之。龙女谓智积菩萨尊者,献宝珠,世尊纳受,是事疾否?答言:甚疾,女言:以汝神力,观我成佛,复速于此。法华经。钤印∶张爰之印(白)、大千(朱)、大千居士(朱)

《龙女礼佛图》题材出自於《法华经—提婆品》,描述的是大乘佛教经典之一、有“经中之王”美誉的《法华经》中的提婆品,即文殊菩萨入龙宫说法,八岁龙女闻经即身成佛的故事。《提婆达多品》中记载:文殊菩萨在龙宫中说法,用《法华经》度化了很多条龙。智积菩萨表示怀疑,认为《法华经》是一部精深幽妙的佛经,听到此经的人怎么可能那么快就成佛呢?文殊菩萨答:“龙王有个女儿,才八岁,虽年龄幼小,但她却有慧根,凡是诸佛说的法她都能够听懂。龙女能深入禅定,通达诸法,于一刹那间发大菩提心,辩才无碍。她慈念一切众生,视一切众生为赤子,功德圆满,因此她能速成菩提。”说话之间,龙女现身在法会中,向诸菩萨顶礼后,拿出一颗宝珠,献给了佛,佛也接受了。刹那间龙女现出男子身,往南方无垢世界,坐在宝莲花上,即刻成佛。

本幅《龙女礼佛图》画于1945年,正是大千40-60岁之间以自然为师的阶段。画中佛陀手结说法印、盘坐莲花座上,眼睑低垂。龙女跪地顶礼佛足,表情肃穆虔诚、柔和雅善。璎珞披身,飘带线条妙不可言,充满盛唐风韵。全图采用白描手法,线条勾勒极为潇洒准确,比例恰当,形象逼真,神情可掬,其人物衣褶线条勾勒细谨,劲健有力,笔墨交代极为清晰,毫不含糊,充满盛唐风韵,直追李公麟笔意,为大千佛像绘画中的经典之作。

8 龙女礼佛图 立轴 纸本 1945年作 (1232万元,2012年6月北京万隆)

款识:龙女礼佛图。尔时,龙女有一宝珠,价值三千大千世界,持以上佛,佛即受之。龙女谓智积菩萨尊者,舍利弗言:“我献宝珠,世尊纳受,是事疾不”?答言:“甚疾”。女言:“以汝神力观我成佛,复速于此”。乙酉年桑月,清信弟子张大千敬造。钤印:张爰之印、大千、除一切苦、上清借居

此观音眉宇清秀、双目宁静、面容安详、发髻上束并、右手持一法器,左手作施宝生羯磨印,飘带随风环绕法身,泰然自若趺坐于莲华之上。此刻,“无缘大慈,同体大悲”的超然形象跃然于世人面前。史诗《摩诃婆罗多》所述:“天地开辟之初,毗湿奴天的脐中生出莲华,华中有梵天,结跏趺坐,创造万物。”不难看出,《摩诃婆罗多》中所描述的场景,极类此幅作品所绘内容。品其用笔,此幅《龙女礼佛》展现了鲜明的大千笔法:俊逸而清润。而在大千笔法中,所蕴含的是众体之长、百代宗法,审美格调已然登峰造极。正如宋代理学所言:“六经注我!我注六经!”张大千在绘画领域达到了这个境界,历代名家各法早已融汇其笔端,虽无另出枢机,实已开创了一片全新的奇伟瑰丽、气质淳化的世界。

9 龙女礼佛 立轴 设色纸本 1948年作

10 龙女礼佛 立轴 1959年作

11 龙女礼佛 立轴 1948年作

题识:(1)龙女礼佛。仿漠高窟唐人壁画。张爰。(2)戊子七月,蜀郡近事男张大千敬造。钤印:张爰私印、大千、张爰私印、大千居士

12 唐宫按乐图 立轴 设色纸本 1924年作

13 人物 镜心 设色纸本

14 人物 设色纸本 1933年作

15 弄玉吹箫图 立轴 张大千 张善孖 1934年作

题识:蛰卢老长兄来过万寿山听鹂馆借居,命画弄玉吹箫图。甲戌七月,与仲兄虎痴仿吾家叔厚设色,大千居士。钤印:张季、大千、虎痴后作、大风堂

题跋:1.弄玉吹箫图。丁丑冬至月,于照。 钤印:于照、非闇

2.虎痴、大千昆季当代名画家也。此幅用笔设色清劲明丽,深得古人之趣。盖蜇庐收藏既富赏鉴尤精,故有绚知之合。海霞道兄为星洲黄景顺先生物色得之。可谓探骊得珠,幸善藏之。庚寅夏日,石雪居士徐宗浩题。钤印:徐宗浩、石雪词翰、长留天地间、江南布衣、双鉴楼

3.仙馆初回凤驭轻,披图莫误许飞琼。笔端挟有凌云气,不写人间绮丽情。天女飞仙海岳收,虎头画圣古无俦。胶山绢海知何限,名笔还应记益州。大千此图仪态端靓,飘飘欲仙,余以尔和诗意微涉艳冶,故书以正之。丁丑冬,傅增湘藏园识。钤印:藏园、沅叔、傅增湘

4.玉笙吹彻夜黄昏,白凤高飞近九阍。到此凡夫齐仰视,冰霜为骨月为魂。笔端超妙谁能拟,一纸真堪值万金。弟画神仙兄设色,怎教沉醉少年心。甲戌八月,尔叟戏题。钤印:尔叟、六松堂主

此帧《弄玉吹箫图》,作于甲戌(1934年),正是这一时期的佳作。图中描绘绿衣仙子,驭白凤吹箫,由天界而降的情景。所绘人物,气度安详娴静,造型华贵优雅,线条的运用圆润自如,转折之处则顿挫有力且富于节奏感,白色凤凰刻画精细生动,整幅作品中无论人物、动物均给人以灵跃升腾之动感。大千自题设色拟张叔厚,其实风格气度更近吴门。

16 天女散花 水墨纸本 乙亥(1935年)作

题识:(1)乙亥二月,拟唐人壁画笔法作于大风堂下。蜀人张爰。(2)偶听流莺偶结邻,偶从禅榻许相亲。偶然一示维摩疾,散尽天花不着身。此去年六月避暑昆明湖上,戏效定盦体绝句也,漫书画上。大千居士。

现在已知的大千以天女散花为题材的作品,1933年12月为其挚友谢玉岑所画的《散花女》可能是最早的一幅。当时,梅兰芳在京剧界如日中天,有一帧经过暗房处理的天女散花剧照登在画报上,梅兰芳扮的天女,腾云驾雾,如在云端。大千是戏迷,不免从中得到灵感,同时参照传为武宗元的白描《朝元仙仗图》中一位天女的造型,为谢玉岑写设色散花女,以为供养。

此白描《天女散花》,虽与仕女画直接相关,但可说是带有宗教色彩的仕女画。在大千的艺术生涯中,其意义在于,大千从此开始由取法明清而上溯唐宋。

17 天女散花 立轴 设色纸本 1935年作

款识:(1)乙亥二月,拟唐人避画笔法,作于大风堂下,蜀人张爰。 (2)每叹飞花委暗尘,天风飘堕世无因。为谁怨损作残春,浪蕊浮香终易尽,倡条冶叶霎时新,画中非幻亦非真。浣溪沙。甲申花朝,偶展此画漫题。大千居士张爰,成都五桥借居。钤印:张爰(白)、大千父(朱)、三千(白)、摩邪精舍(朱)、大风堂(朱)

18 天女散花 1935年作

题识:(1)偶听流莺偶结邻,偶从禅榻许相亲。偶然一忘维摩疾,散尽天花不着身。此去年六月避暑昆明湖上,戏效定庵体绝句也,漫书画上。大千居士。(2)乙亥二月,拟唐人壁画笔法,作于大风堂下。蜀人张爰。钤印:大风堂、张爰私印、蜀客、蜀中张爰、大千豪发、摩登戒体

题跋:每叹飞花委暗尘,天风飘堕去无因。为谁怨损作残春,浪蕊浮香终易尽,倡条冶叶霎时新,画中非幻亦非真。浣溪沙。甲申花朝,偶展此画漫题。大千居士张爰。成都桂玉桥借居。钤印:张大千、蜀客

此帧《天女散花》署年款“乙亥(1935年)二月”,这一时期仍属张大千绘画创作从师古人转为师造化的时期,无论清、明、元的笔墨情韵抑或宋、唐、晋的气象意境,上下千年,张大千都能“溶古人而有我”,做到融会贯通而自成风格。在人物画创作方面,三十年代之初,张大千开始探索较为工致的人物画画法,其绘画风格由追摹陈洪绶转向明代吴门的唐、仇,加之游历日广,得观诸多唐宋名迹,亦吸收了不少唐宋绘画的特色,因而造就这一时期兼工带写的人物画风格。这幅《天女散花》描绘天衣飞扬的女仙,手持莲瓣,“散尽天花”的景象。所绘人物气象安详娴静,造型雍容华贵,线条的运用圆润自如,转折之处则顿挫有力且富节奏感,整幅作品尽显唐人气度,正符大千自题“拟唐人壁画笔法”之意。

19 天女散花 设色绢本 乙亥(1935年)作

20 天女散花 立轴 癸未(1943年)作

21 天女散花 设色纸本 1944年作

22 天女散花 镜心 设色纸本 1935年作

款识:(1)偶听流莺偶结邻,偶从禅塌许相亲。偶然一忘维摩疾,散尽天花不着身。此去年六月避暑昆明湖上,戏效定盦体绝句也,漫书画上。大千居士。(2)乙亥二月,拟唐人壁画笔法,蜀人张爰。钤印:张爰私印(白文)、蜀客(朱文)、张爰(白文)、爰居士(朱文)、摩登戒体(朱文)、大风堂(白文)、人间乞食(朱文)

这幅《天女散花》作于三十年代,属于张大千人物画中期的风格。从二十年代末期至三十年代初期的数年间,张大千开始探索工笔人物画画法。这是张大千艺术生涯中的一大转变。由追摹陈洪绶,进而转向明代的画家唐寅(1470~1524)、仇英(约1494~1552)和杜堇(约15世纪末~16世纪早期),这些画家兼工带写的折中主义画风成为张大千二十世纪三十年代前期绘画的主要特色。此外,他还欣赏浙派画家吴伟(1485~1508)、郭诩(1456~约1528)画中表现出来的放逸的笔法,这些都被张大千吸收到自己的绘画中来。这幅《天女散花》描绘了天衣飞扬的女仙,手持莲瓣,“散尽天花”的意象。人物的衣纹行笔转折、顿挫较为明显,用笔方硬,保留早期用笔的特徵;人物的造型取自传为唐代吴道子的《天王送子图》和北宋武宗元的《朝元仙仗图》中的天女形象。张大千于三十年代早期得观这些名迹,并下过一番功夫,这一时期所作的古代仕女画多取材于此。武宗元的人物向被认为具有唐代遗风,他的《朝元仙仗图》出自吴道子稿本,这就是张大千未至敦煌而在画题中所言“仿唐人壁画笔”的原因。

23 天女散花图 立轴 设色纸本 1936年作

款识:说法青莲九品台,天花病榻亦低徊。偶逢一笑禅心定,那有阿难着体来。丙子十二月,用唐人壁画笔法,张爰。钤印:张爰私印(白)、蜀客(朱,二次)、大风堂(朱)、大千豪发(朱)

此幅《天女散花图》,作于丙子(1936年)十二月,绘天女手捧献花踏云而来,衣袂轻飏,姿色端详,衣饰发饰乃至裙裾勾花都依唐代风尚,天女凝神,眉目间有所品察。题画诗的诗意与天女姿色吻合,颇得意味。

大千所绘乃佛教典故,事出《维摩经•观众生品》:时维摩诘室有一天女,见诸大人都在听维摩诘说法,便现其身,以天花洒向诸位菩萨大弟子。花至诸菩萨即坠落,唯至大弟子便着身不坠,天女于是说道:结习未尽,花着身耳。这是一则非常有名的佛经故事,天女以散花试菩萨和声闻弟子的道行,眉目间之所以凝神,正是其品察所在。

大千绘此题材,是心情的流露。张大千是性情中人,风流倜傥,在作此画的前二年——1934年1月间,他在北平结识艺人怀玉姑娘,曾为其一双纤手陶醉进而萌生恋情,最后是因为家人的反对而作罢。几个月后,还是在北平,他又结识了唱京韵大鼓的花秀舫,并于当年12月20日在北平与之举行婚礼,这位花秀舫就是他的三夫人杨婉君。与之似乎有所对应,他绘“天女散花”的作品起自这一时期也集中在这一时期:1934年夏天他在北平颐和园作《天女散花图》,并有题诗:偶听流莺偶结邻,偶从禅榻许相亲。偶然一示维摩疾,散尽天花不着身。1935年3月,他在苏州网师园又作《天女散花图》,画有双题,其中一题所录就是上面这首诗。1936年在北平,作本幅《天女散花图》,题诗为新吟,一脉相承,各具韵味。(大千早年还作有一幅《天女散花图》,上题《三姝媚》一词:天风吹不断,若娇红飘堕,愁沾怨瑟。云裳拥翠骈,无奈凤恬鸾懒。月姊相逢,曾记得霞绡亲剪。病起维摩烦恼,依然鬓丝羞晚。谁念春光回换,叹几度随潮,泪痕同散。一榻枯禅,任世间儿女,梦葱魂倩。触花处空环佩杳,歌尘栖遍。尽有情缘,弹指余香未浣。)大千的多幅“天女散花图”都是以唐人笔法绘出,用笔绢秀,设色雅丽。数年之后他去敦煌描摹壁画,“天女散花”题材的作品就少见了,所作人物画又是一个境界。

24 天女拈花图 立轴 设色纸本 1936年作 (2415万元,2011年6月北京保利)

题识:(1)仿唐人壁画运笔。丙子岁,蜀郡张爰。(2)老病维摩色笑殊,鬓纷禅榻未全孤。不知诗思曾增减,还许曼陀着体无。大千居士再题于摩耶丈室中。钤印:大千豪髪、大风堂、蜀郡张爰、来日大难

1933年,张大千曾根据武宗元的《朝元仙仗图》中的天女形象作《天女散花》等图,应为其较早向唐宋风格学习的作品。武宗元师法吴道子,行笔如流水,此作中的笔线显然也受到了这种影响。不过此图中仕女雍容华贵的形象比较接近于唐代周昉的《簪花仕女图》,只是少了一份富丽,多了一份飘逸。

本幅《拈花天女图》以仿唐人壁画运笔,画面上天女高髻簪花,体态丰满,她脚踩祥云,衣袂飘飘。脸微侧,左手轻托花盘,右手拈花。面部三白开脸,细目小口,脸型饱满圆润,神态安详娴静。其素色长裙上着绿色衣衫,衣纹层层叠压。衣衫上银色云纹,裙装黄色团花,俱十分规整精细。腰发上的束带石青敷色,与朱砂绘出的红花形成色彩上的对比。头饰及项链、托盘皆为描金,在素雅中显出一种华丽。人物的发髻和鬓丝,钩皴细致,笔笔有飞动之势,极富质感。全图人物线条简劲圆浑,转折之处顿挫有力且富节奏感,设色艳而不俗,人物高贵典雅而又静谧祥和,深得唐人笔意,乃为大千早期人物画之佳作。

25 敦煌手稿写盛唐维摩变 四十年代作 大风堂旧藏

此图为张大千四十年代在敦煌临摹壁画时期的成果之一,临摹对象则为敦煌103窟壁画中的经变画。敦煌103窟的经变画主要描绘的是维摩诘的故事,创作于盛唐。其中的维摩诘像最有特色,被认为是唐代壁画中的精品。张大千的临摹作品基本体现了原作的面貌,人物众多,结构严谨。维摩诘的形象既得唐画的精髓,又更注重人物神情的刻画,真实地反映了张大千临摹敦煌壁画的动机、重点以及其临摹的非凡能力。

26 文殊赴会 四十年代作 大风堂旧藏

27 敦煌壁画摹本 手卷 设色绢本

款识:亡女须亥供养。亡女阿内供养。女阿足供养。女阿供养。女阿女供养。妻索玉恩供养。亡母赵桃根供养。孙子张睹仁供养。孙子张慈烦。息请刚供养。亡息阿路仁供养。弟文达供养。信土成陀罗供养。亡兄成永相供养。亡兄成保相供养。亡父成僧奴供养。亡祖成天赐供养。比丘普济供养。

张大千背记:第七十五窟。成陀罗一门供养像。洞口之上,左右原有二小窟,为隋代旧凿,后晋时归义军节度使曹元忠修此窟,毁其下半建甬道,遂隐不复知。近洞口崩坏,原窟乃见。画像高一尺,长一丈零七寸,成氏供养像二十身,红签题名。比丘普济供养,亡祖成天赐供养,亡父成僧奴供养。(以下多行信士题名,从略)。

《敦煌第七十五窟摹本》手卷,是张大千在敦煌临摹古代壁画的真实遗迹之一。此卷高31厘米,长343厘米,其材质和颜料的使用均十分特殊。首先是画作的质地,这是一种类似麻纸的粗纤维纸;其次是颜料,色彩鲜艳而浓重,均是经过粗研磨的矿物质颜料。在相对偏远的敦煌地区,张大千临时选用这种敦煌土纸和矿物颜料来作画,既是因地制宜的方针,也有利于对敦煌质朴画风的准确把握和表现。该手卷所临摹的,是敦煌石窟第七十五窟中成陀罗一门的供养人像。每个人像的旁边都有信士题名,在卷末,还单独录写了一小段文字。这段文字,记载了第七十五窟的发现经过,对敦煌历史的研究,有重要的参考价值。

28 坐 佛 设色纸本 1936年作

29 佛像 立轴 设色纸本 1936年作

30 佛像 立轴 设色绢本 1939年作

31 观音造像 镜片 纸本 1941年作

32 南无观音菩萨 设色金卡 1941年作

33 南无观音菩萨

34 佛造像 1932年作

35 敦煌石室唐人壁画 1941年作

36 观音像 1941年作

37 持莲仙女 立轴 设色纸本 1941年作

题款:辛巳秋日,莫高石窟仿唐人壁画。大千居士爰。钤印:张爰之印信(白文)、大千居士(朱文)

38 观音大士 立轴 设色纸本 1941年作

款识:辛巳六月,敬抚西夏南无观世音菩萨。大千居士,爰。钤印:张爰之印、大千

39 观音大士 镜心 设色绢本 1941年作

款识:敦煌石室唐人壁画观音大士像。辛巳冬日,蜀郡张爰大千敬造。钤印:张爰、大千

《观音大士》作於1941年,画面人物神态安祥,与盛唐的造像形神兼备。从线条上看,该画线条清秀绝伦且刚劲有力。画人物、佛像、最重要的是线条,只有书画皆精的力,才能将线条勾画得如些精妙。大千诗、书、画皆长的功夫,以及在敦煌的实际体验和临摹,使他的线条运用更为成熟,更有张力,张大千对人物的设色十分讲究。张大千专门从西藏运来石青、石绿、朱砂等矿物质颜料用来临摹敦煌壁画、力求与敦煌的原作保持一致性。该画色泽鲜明富丽堂皇,从人物形象上看,唐人观世音菩萨体态丰满,配饰和衣著轻盈华丽。给人以一种太平、安乐、富贵之感。

40 南无观世音菩萨 设色绢本 1941年作

款识:(1)南无观世音菩萨一区。所愿闻名顶礼,获福消灾,一切迷方,会归觉路。辛巳九月,蜀郡信士张大千敬造于敦煌。(2)莫高窟唐人壁画。抚呈友老长兄供养,弟张爰和尚。

此幅张大千《南无观世音菩萨像》,创作于1941年,应是在敦煌临摹壁画期间图中作。绘观音菩萨,采用工笔线描手法,线条勾勒极为潇洒准确,比例恰当,形象逼真,神情可掬,其人物线条勾勒细谨,劲健有力,色泽艳而不俗,笔墨交待极为清晰,毫不含糊,尽具盛唐遗风。菩萨开相端庄安详;造型华贵高古;色彩浓艳雅致;线条端穆精妙,格调清雅。此幅造像体态丰盈婀娜,法像庄严,运用中峰铁线描法,钢中带柔,栩栩如生。是张大千临敦煌佛像绘画中的经典之作。

41 观音大士像 立轴 设色绢本

题跋:余于甲辰正月自台远赴巴西,入大风堂从大千居士习艺事,居八德园,朝暮随侍笔砚,历时三载。一日师作画之馀,谓余曰:人物画欲上层楼,当以唐画入手。乃即检出其所摹唐幡画观音,并详加解说云:唐人用笔豪壮英爽,容态端丽,着色厚重古雅。言毕命携归揣摩。事隔二十年,偶检画箧,赫然此图在焉,而先师谢世已数历寒暑矣。当年蒙师垂爱,喁喁谆嘱犹盈耳际,抚之不胜怆然。己巳春日野耘孙家勤记于巴西。钤印:静者、孙家勤印

观音大士像。大千居士摹敦煌幡画。台静农题。

1941年5月至1943年11月,张大千远赴西北,求艺敦煌。此张临摹是张大千到巴西后送给弟子孙家勤的作品,意在使他通过揣摩唐人绘画而深入体会中国人物画之精髓。画中使用了浓艳而又沉稳的朱砂和石绿,造型浑圆饱满,富于张力和韵律。

42 飞 仙 立轴 设色纸本 1941年作

题识:拖玉曳云接九天,石兰姣服照虞渊。散花一作回风舞,十二门高急鳯弦。安西榆林窟,北凉沮渠蒙逊所凿也,崖石倾颓,只余四十七窟,六朝画壁大都不存,此抚第十一窟唐人笔。辛巳冬,爰。钤印:爰鉥、大千

此画作于辛巳(1941)年冬,是张大千在敦煌临摹的276幅壁画之一。这幅融合了庄严肃穆和夺人光彩的艺术作品,超越了令人崇拜的宗教绘画。张大千对美学的理解如他自己所说:“绘画最重要的是表现美”— 这也体现在他对佛肖像准确的描绘上。他最终的目标是表达情感,并在人物绘画中呈现出“非凡的构图”。图中的仙女面部丰满,眉目清秀,身材匀称丰腴,线条圆浑流转,画面散发着浓丽与清雅并俱的艺术风格;流畅有力的人物轮廓令面部更显从容,珠宝点缀的头饰亦是锦上添花。此外,飘逸的饰带亦带来了生气和动感,雍容华贵的衣饰,衬托出在云中飞行的婀娜身姿。

43 观音像 立轴 设色纸本 1940年作

题识:散木道长兄佛缘,庚辰六月初七,大千爰题颂。钤印:大千、张爰之印信

题跋:①仁以大慈清净手,摄取意念诸众生,由我大悲观自在,令其一切皆成就。三十年重九前一日,叔平马衡敬录。

②天长地久天地所以能长久者,以其不自生故能长生,是以我佛后其身而身存,非以其无私耶,故能成其私,上善若水,水善利万物耳。公绰。

③…散木先生禅说。辛巳二月,商衍鎏熏沐敬书于眉山纱谷行苏里。

④…民国三十七年冬日,三宝弟子法名恭录。

44 水月观音 镜心 设色绢本 1940年作

题识:(1)清信弟子张大千敬造。(2)秋君方家佛缘,庚辰秋日,张大千爰。钤印:张爰之印(白)、三千大千(朱)、大风堂(朱)、除一切苦厄(白)

题跋:般若密多心经。(沈尹默)

45 白描观音 镜框 水墨纸本 四十年代初作

题跋:众生扰扰,其苦无量。吾当为地,为旱作润,为湿作筏。饥者渴浆,寒衣热凉。为病作医,为冥作光。若在浊世颠倒之时,吾当于中作佛,度彼众生矣。大千居士昔年自敦煌归,绘观音大士像於青城山上清宫,下笔飘逸有曹吴之极致。岁在甲午(1954)二月廿四日,彦堂吾兄六十初度,因奉以为寿,并书布施度无极经语於上,藉寓颂祝之意。弟台静农敬记於台北之龙坡里。钤印:台静农、肖形印

张大千绘这幅观音图於青城山上清宫,时间约为上世纪四十年代初期。此白描观音线条简洁而柔和,就如台静农所题“下笔飘逸,有曹吴之极致”。大千将此画赠於台静农。台静农在其堂兄董作宾(字:彦堂)六十大寿之时转赠於他。三人之情谊通过此画传为一段佳话。董作宾(1895-1963),号平庐,字彦堂,甲骨文学家,古史学家,“甲骨四堂”之一。

46 白描观音 水墨纸本 1944年作

47 摹敦煌壁画原稿 设色纸本

题跋:此张大千在敦煌时所摹唐观自在菩萨壁画原稿。辛未初冬,谢稚柳。钤印:稚柳(朱文)、壮暮(白文)

张大千所摹敦煌唐观自在菩萨壁画原稿属盛唐至中唐时期的风格,是敦煌石窟的鼎盛时代。观音菩萨头带化佛冠,柳眉细眼,负头光,戴项饰,并饰有腕钏等装身具。冠中的化佛弥陀及杨柳、净瓶等持物,都是观音菩萨的形象标识。身体两侧天衣飘拂,衣带舞动,两足虽裹在裙中,但微屈的两膝,以及微微向外扭动着的腰胯,又给人以欲行又止的感觉。菩萨的慈眉善目,颇富女性的柔美,但是,嘴角上的小胡须,又体现出印度佛教中所谓的“伟丈夫”之相,在唐代菩萨像中亦属上乘之作。

48 白描观音 立轴 水墨纸本

49 佛像 纸本立轴 1941年作

50 莫高窟唐人造大士像 1942年作