润祥鉴赏:中国画派与名家欣赏 566 (海上画派 张大千山水 33)

从敦煌归来后,张大千更大规模的购藏并临摹古人的画迹,致力于唐宋人高古浑厚的山水风格之研究。张大千在掌握扎实的传统技法的基础上,一改明清一味摹古、脱离生活的文人画之弊病,赋予了文人水墨画风更为扎实深厚的表现,创作了大量写生记游类作品,也由此建立了自己复古精神的艺术创作系统。而此一时期也成为大千一生中最为精力弥漫、才气洋溢的时期。

1 峨眉华严顶 立轴 设色纸本 1948年作

题识:(1)峨眉华严顶。此从罗汉坡回望华严顶也。青衣江、大渡河、岷江诸水环绕其下,如栏槛间物,垂手可掬,真旷观也。以北苑、巨僧多家法写之。戌子春,爰。钤印:张爰、大千大利 (2)云脚生辉,桂梢凝露,此夕飘香千里。白也狂謌,换清平身世,笑登眺横绝。嵯蛾,雪点青鬂向老,江山如醉,暂赏江妃倚风鬟,堕翠桊重云,沸海愁翻,水雾华绕,艳锦团光腻。眷恋雨色晴。光漳空蒙,天外黯遥山。隐括《凝眸子》。正月上洗象池头,识看眉边绿未,拜星月幔。丙戌中秋,登金顶待月已而微雨赋此。重书补白。钤印:可以横绝峨眉巅

张大千曾多次游峨嵋山。《峨眉华岩顶》作于1948年,展现了大千青绿山水之精髓。在敦煌壁画的影响下,此画宏大壮伟,布局繁复层深,色调丰厚明艳,感觉富丽堂煌。构图上以游移视点兼取高远、平远和深远之山势;山石和树林的笔法隐隐沴出王蒙与石涛之味道,反映张氏融合前人画山水所长之能耐。画面远近空间的透视及光影明暗效果非凡,恍如亲历其境,使人感觉豁然开朗。此画既继承了古代山水名家之精要,又包含着张大千观察自然的生活体验,实为他盛年山水之力作。

2 峨眉接引殿 设色纸本 镜心 1948年作

题识:蜀国多仙山,峨眉邈难匹。周流试登览,绝怪安可悉。青冥倚天开,彩错疑画出。泠然紫霞赏,果得锦囊术。云间吟琼箫,石上弄宝瑟。平生有微尚,欢笑自此毕。烟云如在颜,尘累忽相失。倘逢骑羊子,携手凌白日。戊子春日,写太白诗,张爰。钤印:张爰私印、蜀客、可以横绝峨嵋巅

作于1948年的《峨眉接引殿》堪称张大千细路山水代表作,整幅作品笔触灵动而纤细,近乎完美地展现了张大千的艺术功底。

峨眉山接引殿,位于四川省峨眉山境内,宋代称新殿,明时扩建为寺,称接引殿。亦称朝阳阁。明末殿宇朽败垮陷。清顺治年间僧闻达和尚重建。1917年毁于火,仅存罗汉堂。张大千于1939年6月首次和黄君璧登峨眉山,后来又先后于1944年9月、1945年4月、1946年8月、1948年8月游览峨眉山。此图就是1948年8月最后一次登峨眉山时所作。

此图采用高远、平远、深远的构图,笔调雄浑、山势高耸,气象十分生动。近景处在茂密的树丛间隐约可见只露出屋顶的几间民居,旁边两位高士正在畅谈,沿着小路通往山脚下;中景出矗立着一座陡峭的山峰,山顶上在树林间坐落着接引殿,一条瀑布飞流直下,溅起了水雾,笼罩着整个山谷;远景处坐落着群山,透视感极强。图面精致处理得十分开阔,远近空间的透视效果绝佳,充满一种律动感,也令人感到光影的质感,显现出自然的生态,有一种空气非常清新的感觉。设色上则以青绿山水为主,鲜艳华美,使用石青、石绿、朱砂等重色,色彩十分鲜明且富装饰性,得益于敦煌佛像人物图之色彩表现。

此幅作品运用了传统山水图技法中的披麻皴与斧劈皴,山石、树木、苔点的笔法,虽令人联想到王蒙与石涛,但已经融合为张大千自己的面目;笔调雄浑,倾向于职业图家精丽繁复之表现,线条精炼有力,交代清楚,绝无赢弱之病。同时在图面中融入了张大千游历峨眉山时的生活体验,以自然实景之山水为描绘对象,也注重物理、物象的写实性传达,包括山石林木的质感、自然生态以及空间透视等表现。此图作于张大千山水图创作的中期,也是其艺术的成熟期;一方面承继了古人图山水创作经验的心得,一方面也融合了张大千观察自然与实际生活的体验,堪称张大千盛年山水精品作之代表。

3 张大千山水画欣赏

4 峨眉接引殿 青绿山水 1948年作

题识:观心解脱叹无方,蹴踏层霄礼象王。撒手定知能接引,到头应共住清凉。覩光已贱三生石,渡海初求一苇杭。莫倚阎浮思净土,人间弹指有沧桑。往岁同南海黄君璧登峨眉接引殿之作。因写接引殿图,遂书其上。戊子春日,大千居士爰。钤印:张大千、蜀客

1939年6月,张大千应好友黄君璧之邀,携子张心智与黄同游峨嵋,盘桓逾月,这是大千初游峨嵋。在山上大千与君璧一行借住峨眉古刹接引殿,两人曾合绘了一幅四尺山水中堂赠给该庙。登上金顶观佛光后,大千作诗一首赠金顶普光殿圣钦长老。本幅《峨眉接引殿》作于1948年秋,所题即是此首七律。

五次峨眉壮游,使大千心中对于峨眉产生了难以割舍的情怀,遂将五次纪游之所见、所闻、所思、所想,化为笔底烟霞,绘成此煌煌巨制。故而本幅可看作是大千对于自己数次峨眉壮游的一个总结,亦是大千心中峨眉情怀的一种艺术渲发。

本幅以峨眉接引殿周围山色景致入画,属大千细笔仿古一路山水。设色以大青绿为主,使用石青、石绿、朱砂等重色,色彩艳雅,极富装饰性。大千以小斧劈皴状出山体形质,颇有北宋气度。又用长短披麻、解索、牛毛诸皴法收拾局部细节,其笔秀润,皴法繁密,似北苑、叔明重生。而近处松木、山间丛树、山石之上的草木苔点,又令人想起清湘笔意。取北派山水之雄壮,而舍其粗犷霸悍;取南宗山水之秀润,而舍其琐碎壅塞,诸家成法和谐地融合于画面,而并无冲突,大千仿古功力可见一斑。

5 峨眉群山 镜心 纸本

款识:西人初不解我国山水画理,每讥山上重山,屋后有屋,窗中复可见人。今有飞机摄影,始诧为先觉。老杜诗云:“决眦入飞鸟。”山水画诀,一语道破。故董文敏云:“作画,须读万卷书,行万里路也。”从天门石俯瞰接引殿、雷洞坪,峰峦起伏,江河映带,真有尺幅千里之势。大千居士记。钤印:楥、大千

6 石壁飞泉 立轴 设色纸本 1948年作

款识:遥天突兀云峰耸,翠染千林幽泉鸣。桂杖倚风绝顶处,烟波渺渺接青禽。戊子七月二十八日,成都邵觉寺灯下写此,大千居士张爰。钤印:张爰之印、大千

昭觉寺在成都市北郊5公里。素有川西“第一丛林”之称。建于唐贞观年间(627-649),名建元寺,宣宗时赐名“昭觉”。宋崇宁年间(1102-1106)佛果克勤(宋高宗赐号圆悟禅师)说法于寺,复名昭觉。南宋绍兴初年,敕改昭觉为禅林。明崇祯十七年(1644年)毁于兵火。清康熙二年(1663年)重修。殿宇规模宏大,林木葱茏,为成都著名古刹之一。张大千自从敦煌回来至1945年禅居于成都昭觉寺,与住持定慧私交甚笃。

作于1948年的《石壁飞泉》堪称张大千细路山水代表作,整幅作品笔触灵动而纤细,采用高远、平远、深远的构图,笔调雄浑、山势高耸,气象十分生动。近景处在茂密的树丛间,两位高士拾阶而上,似在畅谈,沿着小路通往深山,松林中云烟浮动。中景出矗立着一座陡峭的山峰,山顶上在树林间坐落着接引殿,一条瀑布飞流直下,溅起了水雾,笼罩着整个山谷;远景处坐落着群山,透视感极强。图面精致处理得十分开阔,远近空间的透视效果绝佳,充满一种律动感,也令人感到光影的质感,显现出自然的生态,有一种空气非常清新的感觉。作品构思巧妙,对半开的构图,虚实明朗,树木挺拔苍茫,对比强烈,极为精湛奇绝。画中山石坚硬苍浑,树木峻拔,皴染细腻,具有传统文人之气。

7 峨嵋俯瞰图 立轴 水墨纸本 1948年作

款识:昔贤嗟未到,而我得奇观,不陟最高处,每知天地宽。佛光泛岛现,优钵散花繁,大士应相契,无心可与安。戊子春,忆写峨眉绝顶,俯瞰接引殿、雷洞坪、白雪与诸胜于成都昭觉禅林。大千张爰。 钤印:人间乞食(朱)、可以横绝峨眉巅(白)、张爰(朱)、张大千(白)

峨眉山以多雾著称,常年云雾缭绕,雨丝霏霏,变化万千。这幅水墨山水就是“古意”尚存的画作(不难看出其中有石涛的影子),大千用传统的笔墨表现了峨眉山虚幻的云烟。松树与杉树作丛林状,且单株形状呈三角形。山石以折带皴皴出。山间的层云用勾云法,笔线工整。整幅画面以双C形经营位置,呈现出动感,也让山间的小路更加蜿蜒绵长。画幅的中央,画有两个点景人物。

峨眉山为佛教四大菩萨之一的普贤道场,普贤为释迦摩尼的右胁侍,专司“理”德。画上所录为明代梁应龙游峨眉山时所作五言古诗,诗境与大千的心境、画境都吻合,所以他只改动几个字,信手题于画上,是自然流露,大千的学问与兴致于此可见一斑。

8 峨嵋金顶 设色纸本

题跋:此张大千所写《峨嵋金顶》,为其弟子刘力上所藏。庚申(1980年)冬日,稚柳为之题记。钤印:谢稚

诗堂:《峨嵋金顶》为大千夫子精心之作。非厂先生于琉璃厂肆中见之,极为欣赏,乃以重金购得,藏置斋中。非厂先生逝世后,于琛大姐知余甚爱此画,乃以赠我什袭珍藏。一九六六年文革狂飚骤起,人心惶惶不可终日。余恐心爱之物毁于浩劫之中,则将家中所藏大千夫子之画题款刮去,使抄家者见之不知为何人所画,故能保存至今。劫后重逢,如对故人,欣喜无极。庚申秋日,重付装池,因题数语以志始末。力上。钤印:刘力上

9 峨眉金顶 设色纸本 1948年作

题识:(1)峨眉千仞,屹然霄汉,终岁在云烟杳霭中,固当以北苑、南宫法求之,庶几传其天机离合之趣也。戊子,写于成都昭觉寺,大千居士张爰。(2)千重云岭栖灵鹫,一片银涛护宝航。五岳归来恣坐卧,忽惊神秀在西方。越日复书此,爰。钤印:可以横绝峨嵋巅、张爰、大千居士、三千大千、张爰之印信

金顶是峨眉山寺庙和景点最为集中之地,为峨眉山精华所在。张大千曾先后多次游览峨眉胜迹,深深为峨眉山秀丽风光所打动。峨眉山也给予他极其丰富的创作灵感。先后多次形诸笔墨,为峨眉山写照。即使他一身去国,万里投荒之时,故园的山川,特别是峨眉山的雄奇深秀,最令他魂牵梦想,多次以峨眉为素材,寄托其去国怀乡之情。

此轴为张大千1948年之作,绘峨眉金顶之伟貌,具碧嶂千仞之势,屹然霄汉。图之下方,刻画密林万树,如风樯阵马之势。再以虚白留空,山腰若隐若现,表现峨眉山终岁云烟杳霭之胜。继以雄奇之笔,参以董北苑、米南宫之法,逼边写山势千寻,耸立天际,气势撼人。峰巅以淡墨数笔写佛寺数楹,寺益小而显峰益峻。画毕长题,聊聊数十字,堪作一篇画论读之。越日又专门赋诗一首。诗画合璧,构图十分完美。

峨眉山是佛山,张大千与佛有缘。早岁尝皈依佛门,在成都北郊、素有川西第一丛林的昭觉寺住了四年,潜心研究绘画艺术,为昭觉寺留了不少珍贵的手迹。此图便是张大千寄迹于昭觉寺这个时期所作。大千用印十分讲究,经常根据画面的需要来选配印文,如此图钤之“可以横绝峨眉巅”一印,便是专门用李白的诗句为他写峨眉山所用。

10 青城纪游图 设色纸本 1948年作

款识:戊子中秋前日,青城游归,写道中所见,似兴周仁兄法家正之,蜀郡张大千爰。钤印:张爰之印、大千居士

11 青城山上清宫 立轴

款识:竹杖曾攀最上层,白云如絮复如蒸。分明十五年前事,挂梦应怜不了灯。戏写青城上清宫,并拈小诗。大千张爰。钤印:季爰、大千居士

1938年8月自称“青城客”的张大千与徐悲鸿游桂林后返川,卜居灌县青城山之上青宫,此后寓居青城山七百多个日夜,在家乡灵山秀水的激发下,灵感源源不断,创作出了一千多幅珍贵作品。自此,大千的山水画中再也无法离开青城山的绿,而青城山的创作经历,则成为大千“师自然”的一个顶点。

此幅中,青城山脉绵亘蜿蜒,如巨龙盘踞辗转,用笔用墨雄浑恣肆,激情外泄,极尽变化之妙;而上清宫则仅露屋宇于幅底,其庄正严整如界画之线条,与青城山汪洋澎湃的皴法形成鲜明的对照。显然这是画家对于曾经卜居的家园的心灵记忆,他此后梦魂萦绕的所在,故其使气用笔,皆栩栩如有神在。

12 峨眉万佛顶 镜心 设色纸本

13 峨嵋三顶 镜心

题识:一晌悲风,又搅起,愁烟怨雾。三千界,芸芸含识,顿成凄楚。顾盼路迷来去迹,声闻劫尽尘沙数。便像王,大力愿无边,也难度。磴千尺,天尺五;峰堕地,云相逐。又眼前石蹬未来差误。白足失修每下叶,黑头已是梦中负。更何年,一把结团蕉,最高处。《满江红》。峨眉屹然霄汉,终岁在云烟罨霭中,往往令人无由觌其真面。此写金顶眺望千佛、万佛两顶。钤印:张爰私印、大千富昌大吉

14 老人村 设色纸本 1948年作

《老人村》,是张大千在四川青城山实地写景的作品,采用比王蒙更细密的牛毛皴,精彩而难得。画幅上的长篇题字列举了青城山老人村的三个来源。

15 味江 设色纸本 1948年作作

款识:味江。太初蜀王征西蕃,野人以壶浆为献,王使投之江中,王军饮之皆醉。江水出青城长乐山下,中有大石,号大坎;又有小石,号小坎,水激其上,汹涌闻于数里,即今漩口江也。戊子八月青城普照寺写,阿爰。钤印:张爰之印、大千居士、大风堂

大千先生以蜀人写蜀地,笔下屡屡为之,峨嵋、青城、蜀江,自是常摄景入画者。本幅以“味江”为题,实乃画家青城山景系列之一。1948年秋,他与夫人及女弟子叶名佩往游青城,写下一组八幅作品,题曰《索桥》、《离堆》、《青城山》、《高台山》、《丈人峯》、《天师洞》、《老人邨》及本幅。画中据其自然景貌,复参合历史故实、前人传说,衍化为图,笔法皆取董巨,以长披麻线条,状山体形貌,上以细笔密积点染,设色沉稳,郁郁苍苍,气韵自生。此组作品收录于高岭梅六十年代所编之《张大千画集》,惜大多未知流散何方,今仍传世而公开者,仅本幅及《老人邨》,为画家创作鼎盛期笔墨精严之代表作。

16 青城天师洞 立轴 设色纸本 1948年作

款识:青城天师洞,为山中第一胜境,有六时泉、试剑石、掷笔诸名迹,即唐之常道观。至今宝有明皇墨勅。戊子二月,漫图于大风堂。大千居士张爰。钤印:张爰之印、大千居士、青城客

17 张大千山水画欣赏

18 天师洞 立轴 设色纸本 1948年作

款识:(1)文与可诗:琳崖盘玉霄,彩翠接步武。云霞不可画,泉石固难谱。神幢逾百寻,帝辙历万古。灵瀑谁与穷,长飞六时雨。戊子十一月既望,大千张爰。(2)天师洞。即古之延庆观,一名常道观。己丑二月,题似琳褒仁兄法家正之。大千居士张爰。钤印:张爰(2次)、大千(2次)、蜀客、青城客

二十世纪四十年代可谓是大千艺术生涯中最重要的一段时期。正是在这段时期“师古、师心、师自然”的苦心经营,大千的创作风格由之前的清新俊逸的文人水墨转变为精丽雄浑的职业风格,迎来了大千一生中第一次创作高峰。发生这种转变,主要原因有三。一是成都青城山静修之功;二是四十年代初大千敦煌摹古之勤;三是抗战胜利,又逢大千与第四任妻子徐鸿宾(后改名为徐雯波)喜结良缘,诸事顺遂,神笔安畅,体力、精力、目力俱佳。

从敦煌归来后,张大千更大规模的购藏并临摹古人的画迹,致力于唐宋人高古浑厚的山水风格之研究。张大千在掌握扎实的传统技法的基础上,一改明清一味摹古、脱离生活的文人画之弊病,赋予了文人水墨画风更为扎实深厚的表现,创作了大量写生记游类作品,也由此建立了自己复古精神的艺术创作系统。而此一时期也成为大千一生中最为精力弥漫、才气洋溢的时期。

1948年秋,张大千再游成都青城山,创作了一系列共八张以青城山各景点为主题的画作,内涵皆以自然实景的观察写生为主。著名的《老人邨》、《味江》和《天师洞》都属于此系列。

天师洞为青城山第一胜境。从全幅充塞密实的山岩布局来看,画家在文人笔墨意境的表现深度上,不但继承了古人的精华,也结合了画家个人的生命体验,有了更上一层楼的突破。作品表面上看来仍是传统文人画“浅绛山水”之意境表现,然而画面的深厚度与写实性则非明清以来的浅绛山水风格所可比拟。全作构图安排视野开阔,高远、平远、深远“三远”兼备,层次分明,具有一种光影耀动的真实意象。山石林木的处理绵密扎实,栩栩如有神在,苍茫浑厚中亦见清新雅逸的气韵。画面中历历可见董巨家派温润华滋,大而能秀的笔墨气概,以及王蒙幽深浓郁的细密笔法精丽而富有道气,是为画家盛年山水画极精之代表。

19 张大千山水画欣赏

20 青城山恋 设色纸本 1948年作

题识:戊子八月,大千张爰并记。钤印:张爰之印、大千、青城客、峨嵋雪巫峡云洞庭月

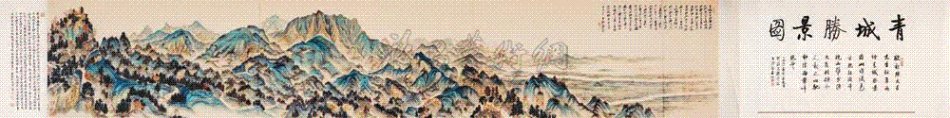

21 青城胜景图 手卷 设色纸本 1948年作

款识:青城山有拍塞天地之概,危峦奇峰之胜状,丛山万重。蜀王征西蕃,野人以壶浆为献江中,王军饮之皆醉。江水出青城,长乐山下中有大石号大坎,又有小石号小坎,水激其上,汹涌闻于数里,即今漩口江也。丁亥之夏,予自江左归于蜀中,与孝慈道兄相会于成都时,方有洪水之患,成都内外几成泽国,予与孝慈因约同游青城,游罢归乡,检点口叶成图斯册,皆游之乐,良足念也。所写青城之景,稚柳以为尽得青城之神趣,故云。是岁戊子八月,大千张爰并识。钤印:张爰之印、大千、大千豪发、青城客、万里写人胸怀间、峨嵋雪巫峡云洞庭月

签条:张大千青城胜景图。启功题鉴。 钤印:启功私印、元白

引首:青城胜景图。欣观张大千先生壮年所绘青城胜景图,此图设色古艳,壮阔奇瑰,山推雪涌,大气磅礴,令人观之心驰神往,拍案叫绝也。一九九八年新春,题于浮光掠影楼。坚净翁启功。钤印:启功私印、元白、启功

后跋:有幸再读大千先师青城胜景图,秀逸清远,冷峻疏放。此图以青城上青宫高处起笔,直绘至岷江之水,长趋而尽。画面设色清雅,大气磅礴,逶迤山峰,起伏拖曳,如海推涌,绵延不绝。岷江上游雪山,寥寥数笔,将青城景状推向高远,空灵得意,令人浮想联翩,犹生眼底也。近处细微之处,纤毫毕现,双钩细笔,更显先师之大匠功底。此图绘就蒙其后人珍藏至今,且躲过几十载霜雨雪剑,殊不易也。今重睹先生早年巨构,久思无语,感概万千矣。岁次癸未(2003年)初冬,再睹先生青城胜景图,欣然拜识也。于青城后山金鞭崖下,弟子泠风谢渔。钤印:白石人、泠风、谢渔私印

22 夏山高隐图 立轴 纸本 1948年作

23 群山烟云 设色纸本 1947年作

24 观瀑图 立轴 设色纸本 1948年作

款识:银河忽如瓠子决,泻向人间添春热,跳珠委珮未足拟,碾破月轮成琼屑。老夫足迹半天下,北游溟渤西西夏,南北东西无此奇,目悸心惊敢模写。四山雷动蛟龙吼,万里西行一引手,神梦泣海翻澜,十六巨鳌载山走。自瓦寺沟至康定六十余里,行山谷中,溪流湍急,银涛掀腾不数海门潮也。戊子二月,大千居士爰,借居成都。钤印:张爰私印、大千、大风堂

24 游山行吟图 设色洒金笺 1948年作

题识:山行忽听水潺潺,云树迷离苍翠间,反里彽徊知得句,好吟携酒看芝山。戊子(1948)四月,蜀郡张大千爰。钤印:张爰之印、大千、大风堂

26 雁山观音洞 设色纸本 1948年作

27 山 水 立轴 纸本 1948年作

题识:石壁翠屏开,寒泉曲涧回。云柯暗到脚,古屋破风雷。石涛、石溪俱法子久,上窥董源,各得一体。石溪苍茫,石涛清远,面目遂殊,正如□济、云门,共星曹溪一滴。戊子之秋,箧中捡得明纸片幅,不忍裁截,就其尺幅为此,蜀人张大千爰。

此幅《山水》画风古意高远,或细笔勾勒,很少皴擦;或粗笔勾斫,皴点并用。构图新奇,截取远山片景传达深邃之意。以石涛之法,山上点苔,点与皴法相交融,表现了山水的千姿百态。张氏山水初时以摹古为主,模仿诸大名家,尤以模仿四僧之一石涛最为人所知。后逐渐形成了自己的艺术风格,“大风堂”的堂号逐渐响亮起来,成为了对中国画坛影响深远的大师。

28 浅水轻帆 镜片 1948年作

款识:已过枫径到松江,卅里清波接混茫。日落畲山看不见,碧树浅水一轻航。戊子六月,青鹤方家正之,大千张爰。钤印:张爰、大千

29 青绿山水 立轴 1948年作

题识:疏散元非用世半,日高林户尚慵升。为怜湖上风光好,行到冬青树底来。戊子(1948年)二月,大风堂写,大千,张爰。钤印:张大千、大千、大风堂

30 舟闲咏白云 立轴 设色纸本 1948年作

款识:人家住近江城外,月色波光上下天。风景自佳时候,泊舟闲咏白云篇。戊子冬月,张爰。钤印:张爰(朱文)、大千大利(白文)

31 山水 立轴 设色纸本 1948年作

32 林荫待思 1948年作

33 坐看千峰 设色纸本 戊子(1948年)作

题识:千峰蹑画树为家,头鬓蓬松薜荔遮。门道山溪何所见,鸟衔果落种梅花。戊子十月,大千居士爰。 钤印:张爰之印信、大千居士

此作是一幅青绿山水。中国山水画彻底从人物画中独立成科,是从青绿开始的。青绿艺术的完善,最终完善了中国山水画的艺术主体性,同时创造了山水画艺术的第一次高峰。从展子虔经李思训、李昭道到王希孟、赵伯驹,前后绵延数千年之久,形成了中国山水画的极盛时期。但随着文人画水墨为尚思想逐渐成为主导,青绿之美受到排挤而逐渐边缘化。宋以后虽然青绿山水没有彻底从画家的创作中消失,但山水画的创新规律几乎与青绿无关,已经很少见到了。在这股文人画的思潮中,当他人都是无一例外的笔墨之美时,张大千却是青绿之美。才没有让青绿之美彻底消失,是他恢复了青绿艺术的创新功能,将创新的生命活力注入青绿艺术之中。在此幅山水中画家采用“没骨法”为之,不勾勒轮廓,而是直接用色之浓淡表现出层次与主次前后关系。画面山体清俊峭拔,郁郁葱葱一片生机,山间云雾缭绕,山脚小河静静流淌,画中高仕坐于松旁欣赏山中美景,超然脱俗。与自然融为一体。画面用墨极滋润,能在淡墨中见精神,极为不易,实为先生博彩众长的佳作。

34 秋山独往图 设色纸本 戊子(1948年)作

题识:扁舟系缆清溪侧,步入云山路欲迷。林静跫然足音响,藤花零落竹鸠啼。戊子夏,爰。钤印:张爰、大千居士

35 张大千山水画欣赏

36 水阁新晴图 立轴 水墨纸本 1948年作

题识:水阁喜新晴,熏风吹入户。一声复一声,蝉鸣在何树。戊子十二月,仿吾家上元老人。大千居士爰。钤印:张爰长寿、张大千长年大吉又日利

37 仿渐江山水 立轴 纸本 1948年作

款识:山木半落叶,西风方满林。无人到此地,野意自萧森。渐师仿梅沙弥笔,此又仿渐师者。戊子嘉平月,欧湘馆中并记。大千张爰。钤印:张爰长寿、张大千长年大吉有利

38 仿倪高士秋林野兴图 立轴 水墨纸本 1948年作

款识:江城风雨歇,笔研晚生凉。囊槠未埋没,悲歌何慨慷。秋山翠冉冉,湖水玉汪汪。路重张高士,闲披对石壮。此画余乙未岁戏写于王云浦渔庄,忽已十八年矣。不意子宜友契藏,而不忌弃捐,感怀畴昔目成五言。壬子七月二十日,瓒。

题识:拟倪高士秋林野兴图。戊子十月,大千居士爰。钤印:张爰之印、大千居士

39 浅绛山水 设色纸本 戊子(1948年)作

题识:石桥未到己先知,入眼端如入梦时。僧唤我为岩首座,前生曾写此桥碑。宋王十朋诗。戊子冬孟,蜀人张大千爰。钤印:张爰、大千居士

40 赠龚沅山水 立轴 设色纸本 1948年作

款识:(1)戊子五月,与礼平仁兄同舟自海上入蜀,行箧中检得乾隆内府纸片幅,过渝州时写此,即乞法教。大千张爰。明日又将西上成都。(2)礼平兄携此见示,忽忽已是二十年事。具如羊叔子之识环,可胜慨叹。戊申(1968)元月,同在台北,大千弟爰。(3)六十三年二月十日,重返台北题记,爰。(4)六十五年二月一日,病后归国,故人握手,神为之至,胜服良药矣!爰。钤印:张爰长寿、张大千长年大吉又日利、张爰之印、大千居士、张爰私印、张爰、大千居士、丙辰

41 仿北苑山水 立轴 1948年作

款识:此董文敏仿北苑笔也。戊子新秋,漫临于潇湘画楼,蜀郡张爰大千父。钤印:张爰之印、大千居士

题跋:此大千四十八岁所作,学董源笔,少见殊难得也。丁卯夏日,稚柳观因题。

该幅作品树石幽润,峰岚清深得山之神气,整体构图丰满,岚色郁苍,林深叶茂,枝干劲挺。此图章法不同于常见的平远景色,而以突兀巨冈为主,恰是巴山蜀水奇险景致的写照。大千的图里,岩石、地坡用峭劲的小斧劈皴和折带皴、树木干节的劲挺用笔和细密的勾叶法,都有意识地取法董北苑,只是大千的画笔流露出一股秀逸清脱的情致,不脱本色。

42 晚波渔艇 立轴 水墨纸本 (2875万元,2012年7月上海朵云轩)

款识:生烟老树挂高坡,渔艇随风荡晚波。极得意时挥洒去,自然丘壑不须多。秋君大家属画。佳纸在案,兴到图此。大千居士大风堂。钤印:大千居士蝯、道济长城、苦瓜滋味

全幅纯以水墨为之,以墨色的浓淡变化来表现烟水山峦,所谓“以真率当其巨丽”。画上主峰掀天拔地,突兀而起,从右至左蜿蜒曲折斜倚天外,其山势有雁荡山之奇致。山下有丛林葱郁,古木生烟,一条大江自西向东迤逦而来,江上白帆竞发,对岸有楼舍矗立于林木之中,此画参酌石涛《淮扬洁秋图》一类山水画的布局方法,以一江分两岸,岸上有屋舍式的构图来组织画面,富有生活气息,正是石涛“搜尽奇峰打草稿”的创作理念的体现,显得生气盎然,迥然有别于那些纯粹摹古不食人间烟火的八股山水。石涛的山水笔法取法于王蒙,繁皴密点,对山形的处理更概括而集中,强调山的转折动势,笔法更加奔放野逸,在大千此画中,可以清楚地窥见石涛笔墨的遗迹:茂密的山川丛林,骨脉纷然,密集的点子和短线条的折带皴构成了整幅画面的基调。但大千毕竟比之遭逢家国之变的石涛上人,胸中少了几许悲凉沉郁之气多了几分潇洒闲逸、风流倜傥之气,表现在笔底便是一种欢快明朗的气息。此画的受赠人为大千的红颜知己李秋君。款中称秋君为大家,可见当时李秋君已在绘画上有着相当造诣。画上的题诗直截了当地言明此画是其得意之作。大千在画中写道“佳纸在案,乘兴图此”,用的是石涛的行书字体,写得错落有致,顾盼生姿。更为难得的是画家在款后连钤印章三枚,除一方名章外,其它两方印文,一为“道济长城”、一为“苦瓜滋味”,都和石涛的字号相关,其实就是大千仿石涛笔意的夫子自道。

43 沧浪垂纶 立轴 水墨纸本 1948年作

题识:清水沧浪濯足时,扁舟便有五湖思。素书未抵烟波远,斜竹还抽独茧丝。戊子十二月,欧湘馆作,大千居士爰。钤印:张爰长寿、张大千长年大吉又日利

此作以水墨粗笔写就。画取俯瞰的角度,近岸坡石,杂树离离,中间一水空阔,逶迤斜穿画面,水面一叶钓艇,对岸的江边小径蜿蜒,通向远方深山环绕的琳宫梵宇,造境素净深邃,令人悠然而生“扁舟便有五湖思”的世外遐想。此画作于李秋君欧湘馆,是年,大千与李秋君同过五十寿诞,张大千偕新夫人徐雯波住李秋君家,众人相处甚欢。1949年,张大千永别大陆,亦永别欧湘馆,此幅《沧浪垂纶》便成为大千作于欧湘馆中的最后一批画作之一。

44 日暮行吟图 立轴 戊子(1948年)作

题识:溪流泯泯带斜汀,树色沉沉绿未明。大似城南春雨歇,碧山浮动晚烟生。戊子三月,大千居士作於大风堂下。行箧中捡得明纸片,漫拟渐江法,似立己仁兄法家正之。大千张爰。 钤印:张爰印、大千、张爰、大千居士

题跋:新蒲如荠满渔汀,水色山光照眼明。日暮行吟向何处,野烟漠漠傍林生。大千画初习二石,兼渐江、上元诸家,苍润森秀,或可乱真。中岁走访敦煌,穷探壁画,画乃益进。近年寝馈北苑,境益超,远在逊清诸家之上。自题拟渐江法,盖谦词耳。立己学长属题,因和大千韵并就所知於大千者,略述如此,用博一笑。戊子五月,向迪琮写记。钤印:向迪琮、柳溪

45 急流行舟图 立轴 设色纸本 1948年作

款识:舟从乱石堆中过,人在荒山顶上居。顿顿煮鱼倾白堕,家家食黍养花猪。新安江。戊子四月作,蜀郡张大千爰。钤印:蜀郡张爰(白)、大千居士(朱)

此《急流行舟图》为1948年4月作,张大千50岁。其以古法入画已臻纯熟老辣之境,博采各家之长,具宋元风范又自出新意。此时其作品古人面貌最多,变化最多。《急流行舟图》的中远景,尽显淡墨轻岚一派风气。其笔法细秀温润,明润郁葱,画中经营的幽溪细路、山涧飞瀑、竹篱茅舍、断桥危栈,皆使人感悟“真若山间景趣也”。其画面设色清秀爽气,略施浅绛,主体以山石、树木、枝叶墨色浓淡的交错运用来表现层次关系,突出新安江一带特有的清润明秀、不装巧趣的韵致。然此画精彩之处不尽于此。但见飞瀑直下,形势急转,顿生高潮:激流暗涌、险滩巨礁、双舟争渡;江边草木、迎风而动、生意盎然。此处张大千一改中远景中平淡天真之法,石涛笔意曜然纸上。其山水画本效石涛起家,谓可乱真。自是笔法流畅,用墨相宜,或笔简墨淡、或浓重滋润,恣肆郁勃、淋漓洒脱。平淡中见奇绝,乃新安江山水之天然风貌。张大千这一静一动,构思新奇,更显急流行舟之灵动野趣。画中题款诗文中似流露出张大千对于隐居山野的倾慕,然其并未在“人在荒山顶上居”上多费笔墨,成为该画点睛之笔的正是“舟从乱石堆中过”。只见两叶轻舟似于浅滩中遇到险阻,船公们或奋力撑篙,或涉水排阻,人人齐心,共闯险滩。人物船只皆以白描意笔勾勒,浅绛施与船身与肤色,虽小至寸余,但形神毕肖,呼之欲出,在水墨淡色的山水中尤为醒目,点题立意。《急流行舟图》是张大千于国内面对真山实水所作的最后一批山水画之一,亦是其于盛期“师自然”的典型范例。

46 春江泛舟图 镜心 设色纸本 1948年作

款识:盈盈绿水,叠叠青山。放吾艇子,高咏其间。戊子十月,大千张爰。 钤印:张爰(白文)、大千(朱文)

这件作品是一件古意山水。画虽取纵式构图,却也以平远法表现青山绿水、高树水草、人物舟楫与飞鸟。远处青山相对出,巍峨绵延数里,远山近峰,色彩浓淡、高低对比;山水氤氲处,是杂树丛生的水岸,几抹水墨与赭色构建的水畔,营造出一种生机盎然的景象。两位高士荡舟水上,对坐相谈,论道古今。近处几棵大树,姿态婀娜,枝条随风摇曳,两只小鸟落在树巅,似对语歌唱。全幅笔墨简洁,敷色淡雅,整个给人以清丽的美感。款题与清代宋湘的楹联有着千丝万缕的联系。其时,“岭南第一才子”、著名诗人、书法家宋湘曾在嘉庆十年(公元1805年)曾于广东南雄一亭壁题了一对150字的长联。其中前几句为:“今日之东,明日之西,青山叠叠,绿水悠悠。”张大千变通其句,以青山、绿水、游艇、高士为主要物象表现这一境界,实可谓难得之妙笔佳作。

47 湖上草堂 戊子(1948年)作

48 湖上草堂 戊子(1948年)作

款识:方池涵碧落,菡萏在中洲。谁唱田田叶,远生渺渺愁。仙姿净如拭,野色澹於秋。一片横塘意,何当棹小舟。戊子上元后,大风堂坐雨写。阿爰。钤印:张爰、大千

此图绘一雅士闲坐屋中,观荷塘秋意,沿清溪河岸筑有草堂,柳树、杂树间以其中,堂前有浮萍点点,画面似一曲清婉闲适的江南小曲,给人以淡雅闲远之感,设色清雅润泽,多用烘染,款识与意境相得益彰。

49 林壑闲游图 镜心 设色纸本 1948年作

款识:扬雄投阁动微尘,庾信江南白发新;何必文章惊海内,稍怜林壑念闲身。戊子十月,鸥湘馆中作,大千居士张爰。钤印:张爰大千父、蜀客

张大千的艺术生涯和绘画风格,经历了“师古人”、“师自然”、“师心源”的三个阶段。此幅作于1948年,全作高古旷远,体现出张大千以先贤古人为基石,以自然造化求奇变的临古、仿古而变古的艺术追求。图写高山仰止,松风阵阵,水波粼粼,清幽雅景中一隐士立于其间,双手拢于服袖中,似观美景,又似神思远扬。构图险中求隐,用笔多变灵活,细皴密点,石作披订,水作横波,松枝虬曲披靡,既得茂蔚之姿,又获空灵之气。全画气宇渊穆,奇峰峭壁、危峦平坡、画意玄远清逸。张大千善用复笔重色,长短披麻皴交互使用,用笔圆润,在繁密中力显空间,古拙幽深,潇洒磅礴。此轴以布局为次,以气韵为先,细观整幅画,皴染之空灵、用笔之深厚、运墨之淋漓均穷极中国画笔墨之能事。线条的勾勒、皴擦亦具有深厚的传统功底,苍老而不失清润。此作展现了张大千由以古人为法向自创新法的转变过程中的山水风貌,构图布局、皴法点苔透出张大千传统功力的精深;用墨用色—尤其是近景处一片以色、墨杂染而成的树叶—跳出古法矩范,张大千山水画之独特体貌初见端倪。