润祥鉴赏:中国画派与名家欣赏 768 (京津画派 陈少梅 3 )

与《西园雅集图》同年所作的扇面《桃花源》,是据陶渊明的《桃花源记》而作,他在区区小扇之上,同样以鸟瞰视法展现了广阔的空间,仔细把玩,右下角岩下溪中泊一叶渔舟,往左往上便是横互在桃花源头与那世外村舍上的人物,显然就是文中的那位渔人,他刚刚穿过岩隙正执着地前行。扇面上部深远处即是那"土地平旷,阡陌交通,鸡犬相闻"的理想境界了。读此画,如身临其境,也仿佛随同那渔人一起弃舟登岸,穿林过山,奔向那无纷乱之争的世外桃源,心境亦会为之"豁然开朗"。睹此,我们不能不佩服画家构思和布局之巧,竟那样贴切地将语言艺术转换成了视觉形象,那样自然地体现了中国山水画可居、可游的审美特点,并那样巧妙地通过画面或紧或疏的安排,不仅与渔人也与观众由惊异而豁然的心理取得了共鸣。另外,我想,当时,在日寇铁蹄下的一位画家,选取这样的画材不是没有想法的。它很可能借此说明身隐囹圄而找不到出路的知识分子,希望人民能过上桃花源般的安静生活,从面临的战乱中得到解脱,它反映了画家这一善良愿望。《桃花源》虽然只是件很小的扇面,但从创作态度和构思技巧来说,足可称为陈少梅的一件精品。一九四七年,他再度以此为题,作《桃花源诗意长卷》,在另一种章法里把我们带入了那诗的境界,不仅章法更加奇异,语言更加熟练,他那借古喻今的艺术思维方式也进一步趋于高妙,"想得耕田并凿井,依然淳朴太平民"的人生理想是益加深沉了。

四十年代陈少梅还创作了一批格调清秀的人物画作品,《采菱图》、《芦汀渔女》即属此例。《采菱图》作于一九四一年,表现了一位水乡妇女驾舟采菱的情景。中部画一株枝条秀美拂垂水面的秋柳,右下、左上芦草坡角映衬,加以水墨淡彩,交织出一首采菱的清歌。右上题七律一首:"苕溪秋高水初落,菱花已老菱生角。红衣绿髻谁家娘,小艇如棱不停泊。月落青山起暮烟。湖海十里镜中天。清歌一曲循归路,不似耶溪唱采莲。"此画以秋景点缀,仿佛笼罩着一股淡淡的哀愁,在一定程度上表现了作者对人民生活的关切。就其山水技法而论,由于题材和情思的特殊性,处理得比较柔秀,它们虽然都有马、夏和浙派山水画家关于处理的墨色韵律,常常在州头、坡角形成墨色浓度的焦点等特色。然而又不似前人那样刚硬乃至霸悍,这是经过作者的个性消化过的艺术语言。

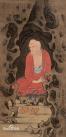

陈少梅四十年代的作品,还有一种较为粗放的意笔,这显然是他在笔墨成熟以后放笔直干 的一种变格。人物如《东方朔》、《达摩》等笔法率简,有吴伟、张路遗风,与他所画仕女迥然不同;兼及山水、人物者,如《风雨归舟》(一九四一年,又称《江风海雨》),得益于古代浙派大家健拔劲锐之力,其技巧绝不在古人之下,他在题记中说:"郁郁勃勃觉江风海雨瑟瑟生指腕也",并非虚语。更加简炼些的《秋山赏云》(又称《琴罢赏秋》),人物视线投于飘渺空际,尽得画外之画、诗外之诗的余韵,均可见其一番超俗之心。直到五十年代初,这种清逸心境仍有表现,如《观瀑图》,石用大斧劈皴,苍劲泼辣,松用中锋笔,劲如屈铁,水纹则流动似狂草,观画如闻瀑泄浪激松鸣之声,在此自然之仙李白呢,还是词人苏轼呢?如果我们广义地认识"画如其人",那么,艺术家对于某种形式风格的偏爱,也无不透析出他的气质和精神面貌。由此,也可以说,这种粗放的意笔,流畅的气韵也体现了青壮年时代的陈少梅在那污浊的社会氛围中,对于生命力的渴求。